Membuktikan Bumi tidak berbentuk datar bukan otomatis menyimpulkan Bumi itu bulat. Pun membuktikan Bumi tidak berbentuk bulat bukan berarti Bumi itu datar.

“Sangat, Om. Karena sampai sekarang ini gua masih percaya kalau Bumi itu datar,” sahut si pria berambut pirang. Oleh teman bicaranya kemudian dibalas tawa lepas. “Gua belum pernah ngeliat bentuk Bumi as a physically. Gua harus ngeliat bentuk Bumi apa bentuknya kalau gua udah ke Bulan,” lanjut si pria berambut pirang, menjabarkan pernyataannya.

Lucu atau absurd, mau tidak mau, percakapan di atas sudah sering terjadi, bahkan memang sempat ramai pada akhir Maret lalu, setidaknya di Republik Indonesia maya. Saya sendiri, mulanya enggan mengakui eksistensi debat Bumi datar atau bulat. Saya tertawa sendiri menyimak ocehan rapper legendaris Indonesia dan bapak “smart people” itu. Namun, sebagaimana menyaksikan debat-debat kusir di alam internet, buang-buang waktu itu sungguh enak rasanya.

Sementara buang-buang waktu itu enak, dan mengulang lagi diskusi yang sudah disimpulkan sejak ratusan tahun lalu terlihat menarik, tulisan berikut bukan argumen jika Bumi berbentuk bulat. Tetapi perihal krisis di balik “datar versus bulat”—tentang bagaimana kita dapat mengetahui sesuatu.

Kita, umat manusia, semakin hari semakin kaya akan keraguan. Kepercayaan kita kepada pihak-pihak yang seharusnya mengetahui hal-hal tertentu, meski perlahan, senantiasa memudar. Apakah ilmuwan benar-benar tahu tentang risetnya? Apakah NASA benar-benar tahu tentang luar angkasa? Apakah media benar-benar tahu informasi di sekeliling kita? Apakah para pemuka agama benar-benar tahu ajaran agamanya? Apakah setiap pemimpin negara benar-benar tahu kondisi rakyatnya?

Bagaimana kita dapat mengetahui sesuatu? Bagaimana kita bisa yakin kalau kita benar-benar tahu tentang suatu hal?

Paham Bumi Datar

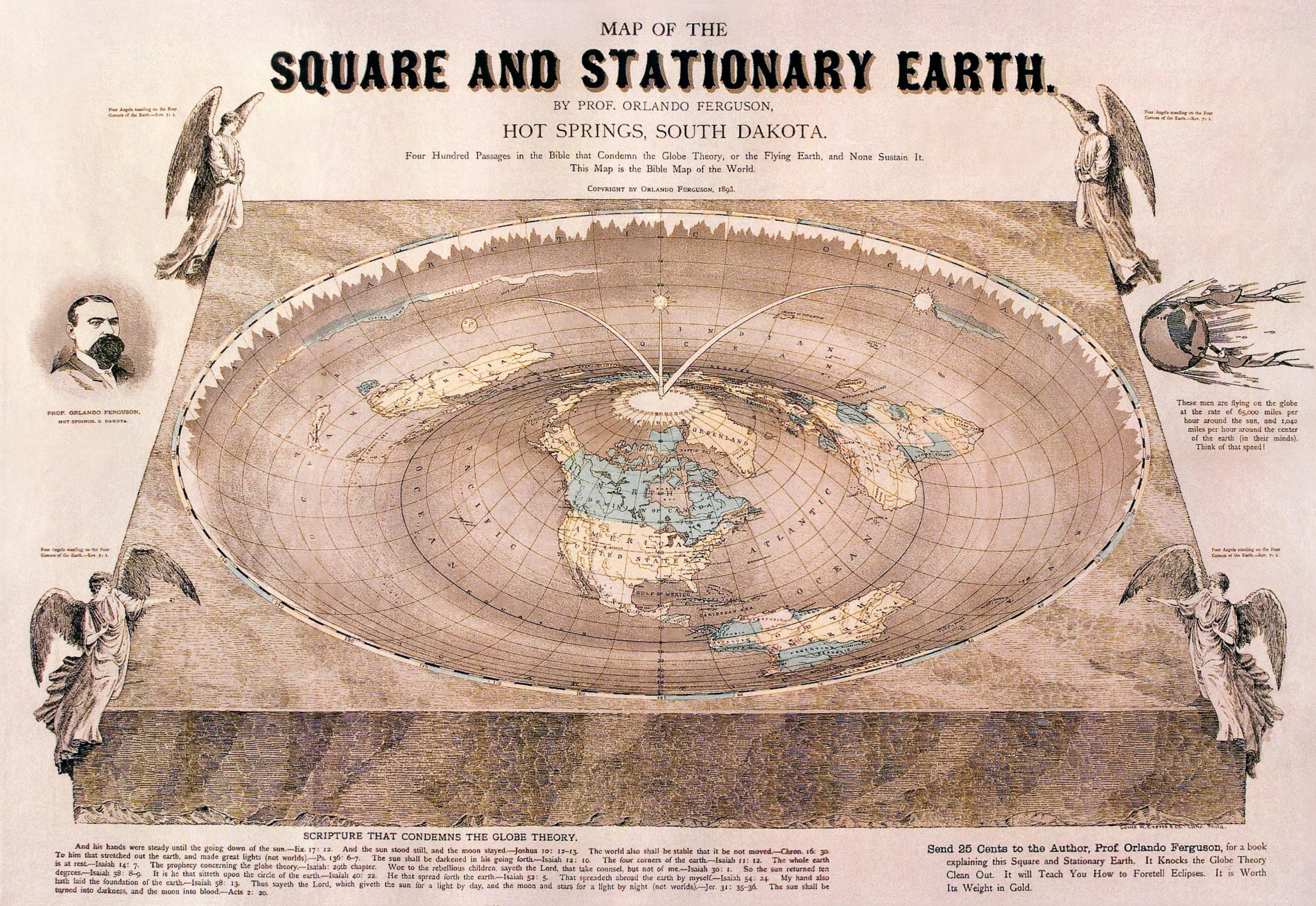

Ide tentang Bumi datar (masih) cukup tercerai-berai di dalam asumsi-asumsinya, apakah Bumi berbentuk dataran tanpa batas, atau daratan di dalam kubah; seberapa jauh jarak matahari dan bulan dengan Bumi; dan bagaimana gerhana dapat terjadi.

Salah satu model yang populer adalah model pada dokumenter berjudul Behind The Curve—berupa bidang datar, dan ditutupi kubah bernama firmament atau lengkung langit. Lalu matahari berputar-putar di atas Bumi dengan jarak hanya ribuan kilometer, bukan jutaan kilometer seperti yang dipahami oleh para astronom. Bersama bulan, matahari bukanlah bintang atau bola gas pijar super panas, namun keduanya dipandang sebagai dua lampu sorot yang menerangi Bumi.

Manusia-manusia arogan sejenis saya tentu tertawa melihat pemodelan itu. Menduga mereka, simpatisan paham Bumi datar, adalah manusia-manusia tidak berakal dan tidak berpendidikan. Hanya satu, mereka juga punya daya pikir yang baik, pun pernah mengecap edukasi.

Mark Sargent, seorang pemuka Flat Earth Society modern, adalah seorang tech support di Colorado. Ada juga Bob Knodel yang memiliki pengalaman sebagai pilot dan teknisi profesional, serta Leo Ferrari—seorang profesor dan filsuf di negeri Kanada. Hipotesis bahwa penganut paham Bumi datar sama dengan sekelompok orang tanpa otak dan tidak kenal sekolah adalah gegabah.

Lantas menjadi soal, bagaimana insan-insan intelektual seperti Mark Sargent, Bob Knodel, dan Leo Ferrari bisa menolak paham Bumi berbentuk bulat? Apa karena mereka sekadar iseng mencari tahu tentang hal-hal sederhana, seperti: “Mengapa pesawat tidak pernah terbang menuju atau melintasi Antartika?” atau, “Mengapa tidak pernah ada foto Bumi secara utuh? Hanya hasil rekayasa digital.” Atau lainnya lagi—serta probabiltas yang memprihatinkan, perkara dasar dari paham Bumi datar adalah pemahaman kita tentang falsafah sains ternyata masih cukup rendah. Sebab ketidaktahuan, pun abainya kita tentang bagaimana sains bekerja turut berandil atas penyalahgunaan bahasa ilmiah oleh pandangan-pandangan Bumi datar.

Falsafah Sains

Memahami falsafah sains bukan berarti memahami hukum-hukum fisika atau aljabar saja. Melainkan juga tentang membedakan sains dengan non-sains. Tentang bagaimana memisahkan ilmiah dengan non-ilmiah. Tentang bagaimana kita menimbang hasil-hasil ujicoba hipotesis dan menentukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh sains.

Pada tahun 1900-an, sekawanan positivisme logis mengusulkan prinsip verifikasi (verifikasionisme). Sesuai penamaannya, falsafah ini, sederhananya, menjelaskan bahwa sains adalah sesuatu yang dapat diverifikasi. Apabila tidak dapat diverifikasi, tidak dapat dikategorikan sebagai sains.

Contohnya, apabila Nobita menemukan sekuntum mawar merah dan berasumsi, “Bunga mawar ini berwarna merah,” ia dapat menunjukkan mawar merah itu kepada Shizuka, dan bertanya apakah benar bunga mawarnya berwarna merah atau tidak. Namun, apabila Nobita mengajukan pernyataan, “Tujuan hidup manusia adalah menemukan dragon ball,” maka menurut prinsip verifikasi, pernyataan itu bukanlah sains. Sebab, bagaimana kita bisa memverifikasi pernyataan seputar etika tujuan hidup manusia?

Menggunakan prinsip verifikasi untuk mengetahui rupa Bumi—apakah bulat atau datar, alternatif terbaik tentu pergi sendiri ke luar angkasa dan melihat langsung bagaimana bentuk Bumi. “Selama ini ‘kan kita ngeliat bentuk Bumi darimana? Gambar. Digital semuanya,” Young Lex menjelaskan kritiknya.

Oleh pernyataan Young Lex, paham Bumi datar tampak, paling tidak, menyinggung metode ilmiah. Namun, sayangnya, verifikasionisme memang menyimpan sejumlah keterbatasan. Ketika menghadapi pernyataan universal seperti, “Semua mawar berwarna merah,” kemampuan prinsip verifikasi akan terbatas. Melihat 100 kuntum mawar merah, bukan berarti bunga mawar akan selalu merah warnanya.

Paham Bumi datar keras berpendapat, “Kita belum pernah melihat langsung bahwa Bumi itu bulat.” Tapi, memaksakan logika seperti ini saja kepada sains tentu akan membatasi sudut pandang. Apa iya negara harus membiayai seluruh rakyatnya terbang ke ruang hampa? Oleh logika serupa, problema pun hadir, sampai filsuf bernama Karl Popper mengajukan solusi baru, yaitu falsifikasi.

Menurut Popper, sains yang baik ialah di saat kita berusaha membuktikan bahwa hipotesis kita salah. Andaikata gagal dibuktikan keliru, maka hipotesis kita dapat memiliki nilai kebenaran. Sekiranya Nobita berasumsi bunga mawar selalu berwarna merah, bukan berarti hipotesisnya benar hanya karena Shizuka melihat sekuntum atau 100 kuntum mawar berwarna merah. Namun tetap, sejalan dengan prinsip verifikasi, pernyataan yang secara teori tidak dapat dipersalahkan atau diuji adalah pernyataan non-sains.

Jika Young Lex berpendapat, “Bumi itu datar,” maka untuk menguji hipotesisnya, ia seharusnya menyusun beberapa eksperimen yang akan menunjukkan Bumi tidak berbentuk datar. Apabila hasil ujicoba “bentuk Bumi tidak datar” sama dengan benar, silakan tinggalkan paham Bumi datar.

Tapi pelan-pelan, membuktikan Bumi tak berbentuk datar bukan otomatis menyimpulkan Bumi itu bulat. Pun membuktikan bahwa Bumi tidak berbentuk bulat bukan berarti Bumi itu datar.

Falsifikasi Menyimpang dan Paradigma

Argumentasi dari paham Bumi datar memang bukan hanya, “Kita belum pernah melihat langsung bentuk Bumi,” saja. Beberapa riset dan eksperimen memang sudah dilakukan, dan tentu menghasilkan bukti-bukti yang meragukan paham Bumi bulat. Misalnya, efek kapal tenggelam dan percobaan Bedford Level. Pertanyaannya, apakah setiap eksperimen oleh paham Bumi datar berangkat dari falsifikasi yang baik?

Tidak sepenuhnya.

Sering, bukti-bukti yang dihadirkan masih memiliki cacat—salah satunya pada percobaan Bedford Level. Samuel Rowbotham ingin membuktikan apakah kapal laut yang terus berlayar menuju cakrawala akan benar-benar menghilang—sesuai paham Bumi bulat. Nyatanya, hasil berkata beda. Pada jarak terduga cakrawala, kapal laut tetap terlihat. Apakah paham Bumi datar terbukti benar?

Tidak juga.

Pemodelan eksperimen di dalam sains tidak selalu sederhana. Salah satu bagian pelik adalah mengawasi aktivitas variabel perancu, atau entitas eksternal yang dapat mengganggu hasil eksperimen. Pada ujicoba Bedford Level, pembiasan cahaya adalah bagian dari variabel perancu—dipicu perbedaan tekanan udara di atmosfer.

Setelah diujicoba Rowbotham, untuk mengendalikan variabel pembiasan cahaya tersebut, Alfred Russel Wallace menyusun ulang desain eksperimen Bedford Level. Ia menggunakan objek berukuran lebih tinggi, dan indikator-indikator pembantu. Kesimpulan ujicobanya? Bumi berbentuk bulat.

Salah satu motif utama falsifikasi ialah berusaha keras membuktikan teori dan hipotesis kita salah, bukan membuktikan hipotesis lainnya keliru demi membuktikan kebenaran hipotesis kita. Sayangnya, simpatisan Bumi datar bukan ingin menyanggah paham Bumi bulat saja. Mereka juga ingin menunjukkan bahwa Bumi itu datar, yang menurut Popper, idealnya perlu serta diuji.

Sekarang, bagaimana falsifikasi hipotesis Bumi datar?

Dua simpatisan paham Bumi datar, Knodel dan Jeran Campanella menguji asumsi mereka berturut-turut menggunakan giroskop laser dan senter. Pada percobaan menggunakan giroskop, Knodel menyusun hipotesis, “Apabila terjadi pergeseran nilai sebesar 150 per jam pada giroskop laser, maka Bumi tidak berbentuk datar.” Lantas hipotesisnya terbukti benar, “Kami menemukan pergeseran [nilai]. Bergeser 150per jam.” Sementara pada eksperimen lainnya [menggunakan senter], Campanella menjadi saksi bagaimana sumber cahayanya gagal terlihat sejajar dengan lubang-lubang papan di hadapannya—juga merekomendasikan bahwa bentuk Bumi tidaklah datar.

Saatnya mengabaikan paham Bumi datar? Menurut Knodel dan Campanella, belum. Knodel berasumsi bila ada kekuatan magis yang mengacaukan hasil eksperimennya. Dan Campanella, ia bersikukuh menolak hasil ujicobanya sendiri.

Mengajukan teori yang dapat difalsifikasi bukanlah pendekatan yang dapat diterima oleh simpatisan Bumi datar. Sebab harus diakui juga, salah satu kritik menarik terhadap falsifikasi ialah hipotesis dan eksperimen tidak terjadi di ruang hampa, tapi di dalam sistem yang besar dan kompleks.

Apabila kita memandang sains sesederhana proses untuk membuktikan kekeliruan dari berbagai macam klaim dan hipotesis, kita dapat melihat keterbatasan falsifikasi pada salah satu pemodelan sains dari Sir Isaac Newton. Newton adalah fisikawan handal, dengan ujicoba-ujicobanya, ia berhasil menemukan teorema-teorema seputar gerak dan gravitasi. Pun berbekal konsep fisika dari Newton, ilmuwan dapat memperhitungkan bagaimana tata surya bekerja dan memperkirakan orbit benda-benda langit. Mereka dapat mencetuskan klaim-klaim baru di bidang fisika, mengujinya satu per satu, kemudian klaim-klaim tersebut menjadi dasar untuk ujicoba-ujicoba lainnya.

Lalu di mana keterbatasannya?

Konsep fisika Newton memprediksi jika orbit Merkurius terhadap matahari berbentuk kurang lebih sama dengan orbit-orbit planet lainnya di tata surya. Namun pada pengamatan lebih lanjut, Newton pun keliru. Gerak revousi Merkurius terhadap matahari jauh berbeda dari hipotesisnya.

Apakah Newton kemudian diabaikan?

Kontras terhadap falsifikasi, fisikawan Thomas Kuhn berpendapat bahwa sains bekerja dalam paradigma. Meski Newton keliru memprediksi orbit Merkurius, ilmuwan tidak serta merta mengabaikan konsep fisikanya. Sambil tetap mempelajari kekeliruan tersebut, ilmuwan tetap memanfaatkan pemikiran-pemikiran Newton sebagai dasar dari kerja-kerja ilmiah lainnya tentang gerak dan gravitasi, sampai paradigma yang baru datang, dan mampu melakukan apapun yang konsep fisika Newton dapat lakukan, namun lebih baik. Pada isu orbit Merkurius, paradigma itu adalah teori relativitas Einstein.

Alih-alih Merkurius membuktikan jika Newton sepenuhnya salah, ilmuwan justru mempelajari kembali dan melengkapi konsep-konsep fisikanya. Model-model Newton memperkirakan secara akurat tentang banyak hal—bukan hanya pergerakan sebagian besar benda-benda celestial, tapi juga dasar-dasar daya gerak, mekanika, mesin, dan masih banyak lainnya.

Suka tidak suka, seperti inilah paham Bumi datar juga beroperasi. Ketika Knodel menolak hasil ujicobanya sendiri—menyebut keberadaan energi magis yang mengacaukan hasil eksperimennya, ia sedang memberi penyesuaian kepada hipotesisnya. Kalau sudah begitu, apakah paham Bumi datar sudah bekerja sesuai falsafah sains?

Buntungnya, belum.

Sebab tentu “penyesuaian” itu perlu diuji pula berdasarkan falsafah-falsafah sains. Apabila kita berasumsi keberadaan energi magis merupakan variabel perancu dalam eksperimen giroskop, tentu kita seharusnya menemukan bukti keberadaan energi magis tersebut. Andaikata gagal ditemukan, mungkin lebih baik kita bertanya apakah pemodelan sains kita sudah benar? Atau mungkin akan lebih baik lagi, kita mulai menguji hipotesis baru—Bumi itu bulat.

Menurut Thomas Kuhn, begitulah sains bekerja. Kita memiliki sejumlah ilmuwan yang mempelajari banyak asumsi, hipotesis, atau teori yang mulanya tidak dipertanyakan, kemudian bukti-bukti pendukung dan bertentangan mulai muncul. Paradigma tidak akan berubah sampai seseorang datang dan menyarankan kerangka berpikir yang baru, lantas para ilmuwan akan berdebat siapa yang berhak mendapatkan nobel. Konsep fisika Einstein contohnya. Ia dapat memprediksi keganjilan orbit Merkurius, pun banyak teorema lainnya, serta mampu memproyeksikan dengan baik setiap perkara yang sudah ditaksir oleh konsep fisika Newton sebelumnya. Kuhn menyebutnya pergeseran paradigma. Perkembangan di dalam sains dibangun oleh diskusi tentang kebenaran, sebelum paradigma yang baru menjadi kesepakatan. Konsensus.

Mengenal Lagi Bumi Bulat

Pada kasus orbit Merkurius, pemikiran Einstein mampu menjadi paradigma baru berkat konsep fisikanya dapat melakukan apa saja yang konsep fisika Newton—paradigma sebelumnya— lakukan, dan lebih baik. Oleh bantuan teori relativitas, ilmuwan kini memahami mengapa Merkurius memiliki orbit berbeda dari planet-planet lainnya di tata surya.

Satu pertanyaan yang mungkin tepat untuk menguji paham Bumi datar ialah, “Dapatkah pemodelan teori Bumi datar membantu pembangunan jembatan yang panjang, pengoperasian sistem GPS, sistem navigasi pesawat, transmisi satelit, TV, dan radio, peluncuran roket kontinental, atau melakukan segala macam hal yang didasarkan pada paradigma bahwa Bumi itu bulat?”

Jawabnya, tentu tidak.

Hanya saja, argumen-argumen berwujud tanya akan kembali diajukan, “Mengapa tidak pernah ada foto Bumi secara utuh?” Atau, “Mengapa penerbangan dari Johannesburg ke Perth singgah di Dubai terlebih dahulu?”

Bagaimana kita berdamai dengan paham Bumi datar, jika faktanya, seperti Mark Sargent, sains dibangun oleh pertanyaan dan teka-teki?

Simpatisan paham Bumi datar boleh menilai bahwa mereka memenangkan perdebatan, tapi pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih menunjukkan betapa buruknya debat publik dapat terjadi. Satu permasalahan utama—dan terlupakan—adalah teka-teki serta pertanyaan tidak dimaksudkan secara eksklusif untuk memulai perdebatan. Rasa ingin tahu bukan serta merta memulai kondisi menang atau kalah. Tanya akan lebih baik apabila mengawali konsensus dan kolaborasi ilmiah. Namun pada realitas, deretan tanya dari paham Bumi datar lebih menyasar pembuktian bahwa Bumi itu datar, daripada memahami bagaimana bentuk Bumi sebenarnya.

Sebagai alternatif, ketimbang menertawakan paham Bumi datar, mungkin akan lebih menarik lagi jika kita memahami kembali bagaimana sains bekerja, bagaimana sains dilakukan, bagaimana kesepakatan ilmiah terbentuk, dan mengetahui kapan sains dilakukan dengan buruk. Bukan tidak mungkin, sebagian dari kita awalnya cuma terima-terima saja, cuma manggut-manggut diberitahu kalau Bumi itu bulat.

Lagipula, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, buang-buang waktu itu enak. [b]

I really like what you guys are up too. This sort of clever work and coverage! Keep up the fantastic works guys I’ve you guys to my blogroll.