Akar-akar itu serupa kenangan. Terpendam dan menjalar.

Pohon beringin tinggi menjulang di atasnya. Daunnya rindang. Rimbun. Daun-daun kering berjatuhan di bawah hujau dan teduh pohon itu.

Tanah di sekitar pohon setinggi kira-kira 5 meter itu agak berpasir. Sangat mungkin pasir-pasir itu berasal dari tanah vulkanik Gunung Batur. Salah satu gunung berapi yang masih aktif di Bali itu terlihat jelas dari bawah pohon beringin.

Tak ada jejak manusia pada pasir kecoklatan itu. Hanya beberapa tapak anjing di sana.

Pagi itu, sekitar pukul 8, masih ada garis-garis bekas orang menyapu di halaman tersebut. Tapi, saya tak melihat ada orang sama sekali. Tak ada suara kehidupan di bangunan-bangunan di sekitar pohon beringin.

Angin bertiup agak kencang. Daun berguguran. Daun di bawah pohon beringin berterbangan.

Kemudian, tempat itu kembali senyap sekejap sebelum suara-suara truk pengangkut pasir kembali memecah pagi. Suara mereka seperti orang mengerang karena terlalu banyak membawa beban.

Beringin itu berada di bagian tengah Balai Seni dan Budaya STA. Balai ini berada di Desa Toya Bungkah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dari Denpasar, ibukota Bali. Karena itu, balai ini lebih dikenal dengan nama Balai STA Boya Bungkah.

STA singkatan dari Sutan Takdir Alisjahbana, tokoh penting dunia seni dan budaya Indonesia sejak tahun 1930an. Jejaknya terekam pada sastra, bahasa, dan kesenian. Dia mendirikan majalah Poedjangga Baroe, Pembina Bahasa Indonesia, maupun dosen di berbagai kampus.

Pada tahun 1974, STA mendirikan balai seni di Desa Toya Bungkah. Sebuah cerita pernah mengungkapkan bagaimana STA pada saat itu berkuda dari atas bukit Penelokan ke lokasi desa ini.

Desa Penelokan adalah titik di mana turis lokal dan asing biasa menikmati Danau dan Gunung Batur dalam satu bingkai. Hingga sat ini, titik di Penelokan masih jadi tempat favorit dan kunjungan bagi turis jika ingin menikmati Danau dan Bukit Batur.

Dari titik di Penelokan, pengunjung harus turun melewati jalan berliku dan curam ke tepi Danau Batur. Desa pertama yang dijumpai setelah sampai di tepi Danau Batur adalah Kedisan. Dari Kedisan ini, jalan masih berliku-liku di antara batu-batu besar sisa letusan Gunung Batur untuk menuju Toya Bungkah, tetangga Desa Batur.

Saat ini, perjalanan dari Penelokan hingga Toya Bungkah sekitar 30 menit dengan kendaraan bermotor. Saya yakin, ketika STA dulu berkuda mungkin bisa sampai setengah hari. Toh, dia setia untuk membangun balai tersebut ketika Bali apalagi Batur masih sepi dari publikasi dan gemerlap pariwisata.

Dari beberapa referensi, saya membaca besarnya tempat ini. Tak hanya bagi para turis tapi juga penikmat sastra. Di balai ini dulu pernah diadakan kegiatan sastra yang menyatukan sastrawan dari berbagai negara.

Tapi, kini tak ada lagi kebesaran nama Balai STA itu. Hanya sisa-sisa masa lalu.

Semua kegiatan sastra di STA pada tahun 1940-an terpusat di aula. Pada tahun 2000-an, saya dan kawan-kawan di pers mahasiswa Akademika Universitas Udayana mengadakan Musyawarah Kerja, agenda tahunana untuk pertanggung jawaban pengurus lama dan memilih pengurus baru. Itulah perjumpaan saya pertama kali dengan STA.

Selain bersama teman-teman Akademika, saya juga pernah ke STA zaman masih pacaran dengan istri saya saat ini. Karena itu, STA adalah kenangan bagi kami.

Sejak itu pula, tiap kali ke Batur, saya selalu berusaha mampir ke STA.

Begitu juga ketika kami ke Batur akhir pekan lalu. Meski sendiri, saya tetap berusaha mampir ke tempat tersebut. Sekadar merawat kenangan sekalian melihat tempat yang pernah tersohor pada tahun 1920-an tersebut.

“Sudah tidak ada yang mengurusi,” kata Komang Sukarsa, salah satu warga di sana ketika saya tanya tentang STA.

Komang benar. Tak banyak yang bisa digali. Saya hanya menemukan sepi di STA. Aula tempat kami dulu pernah riuh berdiskusi bersama teman-teman Akademika kini hanya menjadi ruang kosong. Hanya ada meja kursi tapi tak berisi.

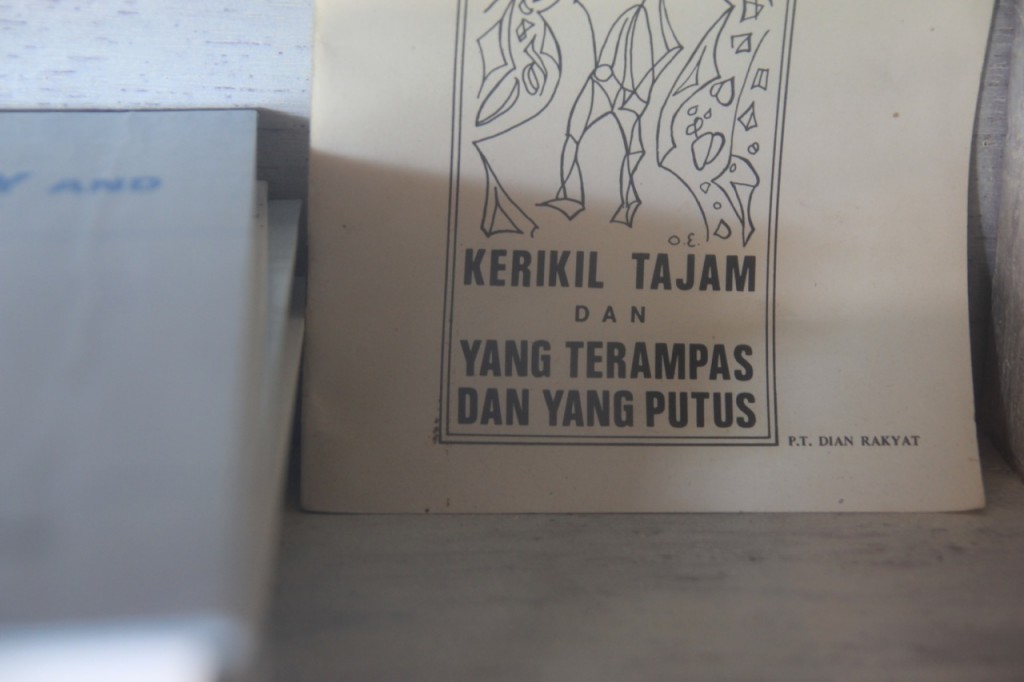

Di pojok ruangan, masih ada beberapa kenangan tentang STA. Poster. Sampul majalah Horison. Sampul buku karya STA maupun buku yang membahasnya. Semua masih terlihat terawat. Rapi.

Di depan aula yang merangkap restoran itu terdapat undak-undakan dengan semacam panggung di bawah. Asumsi saya, tempat itu dulunya panggung semacam di Ardha Candra Denpasar. Bentuk tempat duduk penonton lebih tinggi dari panggung.

Tapi, di sana hanya ada rumput-rumput. Bangunan di ujung undak-undakan dari tempat saya berdiri terlihat tak terawat. Sebagian para-para tempat tanaman merambat sudah runtuh.

Panggung yang sepi di Balai STA, seperti mewakili sepinya perhatian pemerintah (Bali) pada persoalan kebudayaan. STA sudah membangun tempat ini pada tahun 1970an. Menurut saya seharusnya pemerintah Bali ataupun Bangli bisa melanjutkan cita-cita besar STA dengan tetap membantu jalannya balai sehari-hari.

Nyatanya tidak. Urusan kebudayaan bagi pemerintah lebih sering jadi bahan perdebatan daripada tindakan.

STA Toya Bungkah bisa jadi mewakili tempat-tempat pentas kebudayaan lain yang di Bali, seperti Gedung Kertya di Singaraja. Saya pernah baca tulisan bahwa koleksi di gedung arsip ini pun banyak yang tak terusu. Berbeda jauh dengan masifnya pembangunan hotel-hotel di Bali selatan..

Maka begitu pula Balai STA kini seperti mati suri.

Dari aula tersebut, saya mencoba mencari penghuni. Semua pondok (cottage) di sana tertutup. Begitu pula kamar-kamar yang biasa digunakan tamu untuk menginap termasuk kami dulu. Pintu terkunci. Di beranda kamar tersisa kotoran kelelawar dan lantai berdebu. Juga kursi-kursi dekil.

Saya menyusuri jalanan di depan kamar-kamar itu. Di bagian paling ujung dari tempat tersebut, ada satu rumah terlihat hidup. Halamannya terlihat baru disiram. Pohon mete berbuah segar. Begitu pula bunga-bunga di bawahnya.

Di sebelah kiri dari tempat saya berdiri, ada mobil diparkir. Di sisi lain juga ada sepeda motor. Berarti ada penunggu di sana.

“Permisi,” kata saya setengah beteriak.

Hanya suara angin yang menjawab. Hening.

“Permisi,” teriak saya lagi lebih keras. Tidak juga ada jawaban.

Sekitar 5 menit di sana, ternyata tidak ada juga orang keluar. Saya tidak enak untuk langsung ke rumah itu dan mengetuk pintu. Maka, saya memilih pergi dari sana.

Sebelum keluar tempat tersebut, saya kembali mampir di aula. Melihat lebih detail apa saja yang ada di sana. Salah satu yang menarik adalah poster berisi sajak karya STA dengan gambar seekor elang.

Kembangkan sayap, kekar dan lebar.

Dan, terbanglah, terbanglah.

Terus lurus membumbung tinggi.

Melampaui gunung memecah mega.

Saya pergi. Meninggalkan STA dalam sepi. Juga masa lalu yang tak pernah mati. Kenangan yang terpendam dan tetap menjalar. Serupa akar-akar.. [b]