Oleh: Bagus Eka Aditya, Nararya Nusaridevasya

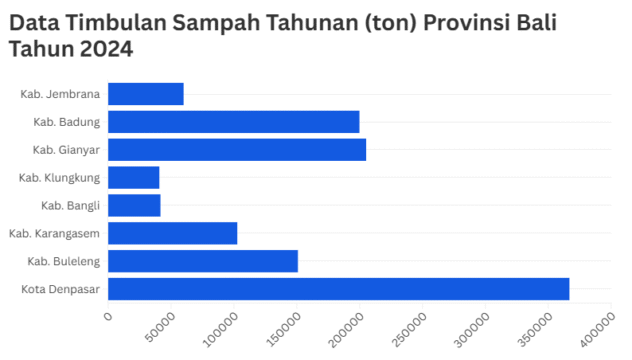

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Setiap pagi, sebelum matahari menyentuh puncak Bukit Gumang, bau khas sampah dari TPA Linggasana dan Butus sudah lebih dulu menyebarkan diri ke udara. Sampah yang terus menggunung menjadi pemandangan akrab bagi warga sekitar. Namun di balik tumpukan itu, tersimpan dua sisi kehidupan, satu sebagai musibah yang perlahan mencemari ekosistem, dan satu lagi sebagai berkah bagi mereka yang mengais rezeki dari sisa.

Pada tahun 2024 Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat, Kabupaten Karangasem setiap harinya menghasilkan timbulan sampah sebesar 281.22 ton dan 102,643.48 ton timbulan sampah. Lokasi utama yang menerima beban sampah di Karangasem adalah TPA Butus sesudah TPA Linggasana berhenti beroperasi karena overload. “Setiap hari, rata-rata 135 m3 sampah dibuang ke sana, yang jika dikonversi, setara dengan kurang lebih 47 ton sampah per hari,” ujar pengawas TPA Linggasana dan TPA Butus, I Ketut Suparmita. Ia mengatakan, tidak semua jenis sampah diterima. Saat ini, hanya sampah-sampah yang masuk kategori residu, seperti pembalut bekas, tisu basah, popok, dan sampah rumah tangga yang tidak bisa didaur ulang, yang boleh masuk ke kedua TPA ini. Lalu ke mana sampah anorganik yang tidak bisa dibuang ke TPA?

Di tengah geliat pembangunan dan pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Karangasem, Bali, muncul satu ancaman besar yang selama ini kerap luput dari perhatian TPA Linggasana. Berdiri sejak tahun 2002, TPA ini kini berada dalam kondisi overload, menyimpan lebih dari 421.000 ton sampah, dan mengantongi indeks risiko lingkungan sebesar 608,25 yang secara resmi dikategorikan sebagai “sangat tinggi” menurut Peraturan Menteri PUPR No. 03/PRT/M/2013. Artinya jelas, TPA Linggasana sudah harus segera ditutup untuk mencegah kerusakan lingkungan dan masalah sosial yang lebih besar.

Hasil penelitian pada 2024 (Yudiaskara, dkk) yang menggunakan metode Integrated Risk Based Approach (IRBA) menyoroti betapa seriusnya kondisi di TPA ini. Kategori penilaian meliputi lokasi, karakteristik sampah, dan air lindi, total 27 parameter. Lokasi TPA yang dekat dengan sumber air tanah (1.800 meter), kelembaban sampah tinggi, kandungan gas metana yang besar, hingga jarak yang tidak terlalu jauh dari permukiman, menjadikan TPA ini sumber potensi pencemaran dan penyakit yang sangat mengkhawatirkan. Terlebih lagi, fraksi sampah di lokasi ini 70% bersifat biodegradable, artinya rentan menghasilkan gas berbahaya seperti metana jika tidak dikelola dengan benar.

Ancaman terhadap kesehatan masyarakat bukan isapan jempol. Meskipun pengujian menunjukkan kualitas air tanah masih dalam batas aman, kedekatan lokasi dengan sumber air, kelembaban tinggi, serta penguraian limbah organik yang terus berlangsung menunjukkan bahwa potensi pencemaran masih sangat nyata. Ditambah dengan fakta bahwa kualitas udara ambien di sekitar TPA mengandung gas-gas berbahaya seperti CH?, CO?, hingga senyawa organik volatil, kondisi ini menjadi ancaman serius terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Lebih parahnya lagi, usia TPA yang sudah lebih dari dua dekade turut memperparah akumulasi residu yang tidak tertangani dengan baik. Linggasana kini bukan hanya tempat pembuangan, tetapi juga sumber lindi dan gas berbahaya yang menyusup ke lingkungan. Belum lagi dampak sosial seperti penurunan kualitas hidup warga di sekitarnya yang terdampak oleh bau, potensi longsor timbunan sampah, dan penurunan nilai tanah. TPA Linggasana dan TPA Butus berusaha meminimalisir bau dengan penyemprotan cairan EM4 secara rutin, yakni cairan efektif mikroorganisme yang berfungsi mempercepat penguraian sampah organik tanpa menimbulkan bau menyengat. Selain itu, penggunaan cairan Butok juga turut membantu menekan bau yang biasanya timbul dari tumpukan sampah basah. Karena itu dinilai pemerintah perlu segera melakukan rehabilitasi lingkungan di lokasi ini, termasuk restorasi tanah, pengelolaan ulang air tanah dan permukaan, serta perlindungan terhadap warga sekitar.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, ditegaskan bahwa desa wajib menangani sampahnya sendiri, melalui TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) atau skema pemilahan mandiri. Karena itu, sampah dari desa tidak lagi diperkenankan masuk ke TPA. “Saat ini, TPA Linggasana dan Butus hanya menerima sampah dari kawasan perkotaan, khususnya dari Kecamatan Karangasem sebagai pusat aktivitas ekonomi dan permukiman padat,” jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karangasem (DLHK) Nyoman Tari.

Namun, seiring meningkatnya volume sampah residu, dan keterbatasan lahan untuk penimbunan terbuka, mulai muncul dorongan untuk menghadirkan solusi pengelolaan yang lebih efisien. Di titik inilah, wacana penggunaan insinerator mulai dibicarakan sebagai alternatif pengolahan sampah berteknologi tinggi.

Kondisi ini menyebabkan munculnya masalah dalam pengelolaan sampah di daerah, termasuk di kawasan suci Pura Besakih, pusat spiritual umat Hindu Bali. Ketika sampah menumpuk usai upacara besar atau kegiatan keagamaan, sampah-sampah itu tidak bisa dibawa ke TPA. Komunitas Malu Dong yang melihat banyaknya timbunan sampah atau TPS liar di sekitar jalan menuju pura kini mencoba mengorganisir sendiri proses pemilahan, pengangkutan, hingga pemusnahan sampah agar tidak masuk TPA.

Foto: Malu Dong

“Sampah yang dibersihkan oleh tim Malu Dong tidak hanya terbatas di sekitar area utama Pura Besakih, namun juga mencakup daerah tebing, sungai, dan bahkan saat berlangsungnya upacara besar seperti Melasti. Mereka menyisir area belakang upacara, tempat di mana banyak sampah tersisa setelah kegiatan selesai,” kata Komang Sudiarta, pendiri Malu Dong.

Sistem pembersihannya melibatkan para volunteer yang telah diperlengkapi dengan alat seperti hand glove, trashbag, polibag, masker, hingga armada pengangkut sampah. Bahkan terkadang komunitas ini menggandeng tim panjat tebing dan Indonesian Off-Road Federation (IOF) untuk menjangkau area sulit. Jenis sampah yang dikumpulkan terutama adalah sampah anorganik jenis residu, yakni sampah yang tidak bisa diolah kembali atau didaur ulang. Meski jumlah pastinya tidak dihitung, volumenya sangat besar hingga memerlukan keterlibatan banyak orang untuk menanganinya.

“Yang menarik, sampah residu ini tidak dibawa ke TPA, melainkan diproses langsung menggunakan alat pembakar modern atau insinerator. Ada dua lokasi insinerator yang digunakan, satu di Besakih dan satu lagi di Denpasar. Alat ini berasal dari Jepang, dan menurut penuturan mereka, jika digunakan dengan benar, hanya untuk membakar residu dan dalam suhu ideal 800–1000°C, maka asap hitam tidak akan keluar, hanya asap bening yang tidak berbau. Selama ini, tidak ada keluhan dari warga sekitar, baik dari banjar terdekat maupun pemukiman warga,” jelas Sudiarta.

Komunitas Malu Dong bergerak sejak 2009, melibatkan relawan dari sekolah, desa-desa, dan pura-pura lain seperti Lempuyang, Batur, Batukaru, dan sebagainya. Tujuannya bukan sekedar membersihkan, tapi juga mengedukasi, membentuk pola pikir, dan menanamkan rasa malu akan membuang sampah sembarangan. Namun, diakui masalah sampah tak kunjung terselesaikan dengan memungut saja. Karenak TPA sudah penuh dan belum ada skema pengolahan dari hulu ke hilir yang konkret.

Inilah kenyataan pahit di Kabupaten Karangasem, bahkan tempat sesuci Pura Besakih pun tak luput dari timbunan dosa ekologis manusia.

Mewaspadai insenarator yang berisiko mencemari

Insinerator. Foto: Bagus Eka Aditya

Dalam menghadapi krisis sampah yang kian hari kian mengkhawatirkan, berbagai solusi teknologi mulai diperkenalkan untuk menanggulangi permasalahan ini. Salah satunya adalah penggunaan insinerator, yaitu alat pembakar sampah dengan suhu tinggi yang diklaim mampu memusnahkan sampah dalam waktu singkat. Namun, apakah benar insinerator merupakan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan sampah, khususnya di Indonesia?

Catur Yudha Hariyani, Direktur Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali, insinerator bukanlah jalan keluar yang ideal. Meskipun mampu mengurangi volume sampah secara instan melalui proses pembakaran pada suhu 850°C, pendekatan ini dianggap hanya menyelesaikan masalah di hilir, bukan di hulu. Masalah utama terletak pada pola konsumsi masyarakat yang masih menghasilkan sampah dalam jumlah besar, serta minimnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya. “Solusi terbaik justru dimulai dari perubahan gaya hidup; tidak menggunakan barang sekali pakai, memperbaiki barang sebelum membuangnya, dan mengutamakan daur ulang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Catur menyoroti dampak buruk insinerator terhadap lingkungan. Ia menyatakan bahwa meskipun telah melalui proses filtrasi, pembakaran sampah tetap menghasilkan emisi karbon dan gas beracun, seperti dioksin, yang sangat berbahaya bagi atmosfer dan kesehatan manusia. Berdasarkan data dari Global Alliance of Incinerator Alternatives (GAIA), satu kali proses pembakaran bisa menghasilkan hingga 1,43 ton CO?. Dengan meningkatnya emisi ini, maka percepatan perubahan iklim pun tidak dapat dihindari.

Tidak hanya mencemari udara, insinerator juga menghasilkan abu pembakaran yang berbahaya. Abu ini mengandung logam berat yang bersifat neurotoksin dan memiliki kaitan erat dengan penyakit seperti alzheimer, asma, hingga kanker. Dampak ini tentu menjadi ancaman serius bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area pembakaran, terutama jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai standar.

Dari segi ekonomi, insinerator tergolong teknologi yang sangat mahal. Biaya pengadaan, operasional, serta perawatan alat ini cukup tinggi, apalagi jika harus disesuaikan dengan kondisi sampah di Indonesia. Karakteristik sampah di Indonesia yang mayoritas organik, serta tingginya kadar air, membuat proses pembakaran kurang efisien jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang komposisi sampahnya berbeda. Selain itu, insinerator juga membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus yang tidak sedikit, yang menjadi tantangan tersendiri bagi sistem pengelolaan sampah di Indonesia.

Efektivitas insinerator pun patut dipertanyakan. Meski memangkas jumlah sampah secara cepat, solusi ini tidak menyentuh akar permasalahan, yaitu perilaku manusia sebagai penghasil sampah. Pendidikan tentang pengelolaan sampah yang bijak, kebijakan tegas dari pemerintah, penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, hingga tanggung jawab produsen dalam menciptakan produk yang dapat didaur ulang, dinilai sebagai langkah yang jauh lebih berkelanjutan.

Catur menekankan bahwa dunia tanpa sampah hanya dapat tercapai jika setiap pihak memainkan perannya. Masyarakat harus mulai menerapkan gaya hidup minim sampah, pemerintah wajib hadir dengan regulasi yang kuat, dan produsen harus bertanggung jawab atas produk yang mereka hasilkan. Dalam konteks ini, insinerator bukanlah jawaban utama, melainkan hanya alat bantu yang harus ditempatkan dalam konteks pengelolaan sampah yang lebih holistik dan manusiawi.

Tantangan pengelolaan sampah ini juga diakui pemerintah kabupaten. “Kesadaran masyarakat kita masih sangat rendah dalam mengelola sampah, mulai dari memilah, membuang pada tempatnya, hingga memahami dampak jangka panjang dari perilaku sembarangan itu,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karangasem, Nyoman Tari, ketika ditemui dalam salah satu kegiatan sosialisasi lingkungan. Sampah masih dianggap masalah kecil, padahal dampaknya bisa sangat besar, dari banjir, pencemaran tanah dan air, hingga ancaman terhadap kesehatan manusia dan kehidupan laut.

Target Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 12, yakni “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab,” menegaskan pentingnya perubahan pola pikir dan perilaku dalam memperlakukan sumber daya. Hal sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah dari rumah, hingga mendorong daur ulang, dan ekonomi sirkular.

Sejumlah negara menjadikan mengelola sampah sebagai budaya. Estonia, misalnya, adalah salah satu negara terbersih di dunia karena masyarakatnya sadar dan taat terhadap aturan pengelolaan limbah. Di sana, membuang sampah sembarangan bukan hanya melanggar hukum, tapi juga melanggar norma sosial. Jepang pun dikenal sangat disiplin dalam urusan membuang dan memilah sampah, semua rumah tangga diberi panduan ketat, dan warganya pun mematuhinya dengan penuh tanggung jawab.

Tak hanya Kabupaten Karangasem yang memiliki TPA overload, juga sejumlah TPA lain termasuk TPA Suwung yang terbesar di Kota Denpasar. Masalah mendasarnya pun sama, dan pemerintah memprioritaskan insinerator.

(Salah satu karya Anugerah Jurnalisme Warga 2025)

sangkarbet kampungbet kampungbet