“Kita juga pengen hidup bahagia layaknya manusia seutuhnya. Kita juga pengen hidup sejahtera seperti layaknya suami istri punya anak…” kata Ogeg.

Kami menemui Ogeg dan Ratih (bukan nama sebenarnya) di rumah mereka di Kota Denpasar. Pasangan lesbian ini tinggal bersama anak mereka, Ari, sebut saja demikian. Saat berkunjung, kami melihat beberapa mainan anak-anak bertebaran di lantai. Ratih menimang Ari yang sedang tertidur.

Kami meminta izin masuk. Ogeg sudah menyediakan es kelapa untuk kami. Minuman dingin memang cocok di tengah panasnya cuaca Denpasar. Setelah berbincang dengan Ogeg dan Ratih menaruh Ari di tempat tidurnya, kami mulai mendengarkan cerita mereka.

Ratih sudah cukup lama mengenal Ogeg, mungkin lebih dari lima tahun lalu. Selain menjadi teman kerja, Ogeg juga hadir di saat Ratih berada di masa-masa sulit. Saat itu, persiapan pernikahan Ratih berada di ujung tanduk. Ogeg mendukungnya untuk tetap kuat untuk bisa melanjutkan sampai tahap pelaminan.

Namun, Ratih tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia merasa tidak diterima oleh keluarga calon pasangan karena orientasinya. Beberapa hari sebelum acara pernikahan, ia dan sekeluarga sepakat membatalkan acara pernikahan. Di masa-masa yang sulit, Ogeg menjadi support system bagi Ratih.

Ratih lahir dan besar di keluarga muslim di Jember. Ia anak kedua dari tiga bersaudara yang dibesarkan ibunya sebagai orang tua tunggal setelah suaminya tiba-tiba meninggalkan dirinya. Ratih berpenampilan seperti perempuan pada umumnya. Ia sering menggunakan rok dan menggerai rambutnya yang panjang. Ratih tidak pernah mendapat celotehan dari keluarga maupun teman-temannya tentang penampilan dirinya.

Pada tahun 2014, Ratih pindah ke Bali karena ingin mengikuti pasangannya yang tinggal dan bekerja di Bali. Ratih tidak bisa melakukan hubungan jarak jauh saat itu.

Alasan lain yang membuat ia yakin untuk pindah ke Bali adalah buku primbon yang dibaca saat usianya masih remaja. Di buku itu, Ratih membaca bahwa ia harus pergi ke timur untuk mencari pekerjaan. Hari ini ia mulai menyadari Bali adalah tempat yang ia yakini di mana ia harus mencari kerja. Perjalanan ke timur itu pula yang mempertemukannya dengan pasangannya saat ini, Ogeg.

Tidak seperti Ratih, Ogeg selalu berpenampilan maskulin alias tomboi sejak kecil. Ia merasa lebih nyaman dengan penampilan seperti ini. Penampilan ini mengundang celotehan keluarga maupun kerabatnya. Orang-orang menyarankan dia memanjangkan rambut, seperti perempuan pada umumnya. Ia juga kerap kali diberi tahu untuk menggunakan pakaian adat sama selayaknya perempuan lain. Ogeg tidak merasa nyaman dengan hal ini.

Ogeg dari dulu selalu menginginkan anak. Ratih mengetahui keinginan pasangannya di tahun ketiga hubungan mereka berjalan. Mereka berkomitmen untuk melakukan program bayi tabung. Salah satu saudara laki-laki Ogeg bersedia menyumbang spermanya. Namun, upaya itu gagal. Ratih mengalami keguguran saat mengandung. Program yang sudah berjalan selama satu bulan harus terhenti. Ratih menduga karena dia kelelahan.

Ogeg sangat terpukul atas kejadian itu. Ratih berusaha menenangkan bahwa mungkin saat ini belum rezeki mereka untuk dipertemukan dengan seorang anak.

Di awal tahun 2022, terapis pijat langganan Ogeg menceritakan bahwa ada temannya, Ayu, butuh bantuan karena hamil 7 bulan. Ia butuh didampingi untuk memeriksakan diri ke dokter dan mendapat asupan gizi yang cukup. Ratih dan Ogeg setuju menerimanya.

Ayu kemudian tinggal bersama Ogeg dan Ratih. Mereka memastikan kebutuhan Ayu selama masa kehamilan tercapai, termasuk mendampingi pemeriksaan oleh dokter. Ratih sempat cemburu kepada Ogeg yang lebih perhatian terhadap Ayu. Ogeg pun menenangkan dengan memberi pemahaman bahwa bayi di dalam kandungan juga memerlukan kasih sayang, maka dari itu sang ibu perlu juga diberi perhatian lebih selama masa kandungan. Ayu tinggal bersama Ratih dan Ogeg selama kurang lebih dua bulan.

Tiba-tiba Ayu merasakan sakit di bagian perutnya. Saat itu waktu menunjukan pukul 3 pagi. Ratih panik karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ogeg sedang tidak di rumah karena sedang lembur di kantor. Ratih pun terpaksa membangunkan tetangganya untuk meminta bantuan. Tetangganya segera menyarankan Ayu di bawa ke rumah sakit.

Tidak lama kemudian, ia melahirkan seorang anak yang diberi nama Ari. Ia diangkat sebagai anak oleh keluarganya Ogeg. Secara administrasi, ia akan menjadi salah satu anak dari kakak laki-laki Ogeg. Namun, Ari akan tinggal dan dibesarkan oleh Ratih dan Ogeg. Mereka akan mengambil peran sebagai ibu dan wak.

Ari menjadi cucu kesayangan orang tua Ratih. Keluarga Ogeg juga sangat menerima keberadaan Ari. Mereka menganggap Ari sudah seperti cucu sendiri. Ari bahkan sudah diupacarai secara Hindu di rumah keluarga Ogeg di Tabanan.

Kehadiran Ari turut disambut baik oleh tetangga di sekitar rumah mereka di Denpasar. Ratih dan Ogeg memiliki hubungan baik dengan tetangga mereka. Para tetangga kerap kali menyebutkan Ratih dan Ogeg sebagai ibu dan ayah dari Ari. Namun, Ratih dan Ogeg tidak tersinggung ketika tetangga menyebut mereka seperti itu. Mereka justru menganggap ini adalah tantangan yang akan mereka hadapi sebagai orang tua lesbian dalam mengasuh anak.

Ratih dan Ogeg memiliki pekerjaan masing-masing. Ogeg saat ini bekerja di industri pariwisata sebagai juru masak. Sedangkan Ratih bekerja di industri retail. Pengalaman kerja Ogeg lebih banyak di Bali dibandingkan dengan Ratih. Sebelum pindah ke Bali, Ratih lebih banyak bekerja di Pulau Jawa.

Sebagai pasangan lesbian, mereka melihat Bali sangat menarik. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, menurut mereka, orang-orang Bali cenderung lebih terbuka terhadap orang-orang dengan latar belakang berbeda. Mereka juga lebih nyaman untuk terbuka dengan identitas mereka sebagai pasangan lesbian. Suatu hal yang tidak mungkin mereka lakukan di daerah lain.

Daya tarik Bali

Bekerja dari Bali memang terasa sangat menarik. Faktor-faktor yang menarik orang untuk berdatangan ke Bali adalah biaya hidup murah, mudah mendapatkan visa dan visa on arrival, serta karakteristik masyarakat Bali yang dianggap ramah dan cenderung menerima kehadiran pendatang.

Pemerintah pun membuat berbagai program dan kebijakan untuk mendorong Bali menjadi tempat wisata unggulan. Pembangunan fasilitas yang masif dan inisiatif untuk memudahkan turis asing mendatangkan visa berhasil mendatangkan banyak pengunjung. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan turis asing ke Bali dari tahun ke tahun.

Grafik oleh Kompas di atas menunjukan dampak dari upaya pemerintah untuk mendatangkan turis asing dan domestik ke Bali. Terlihat terjadinya peningkatan kunjungan dari tahun ke tahun sebelum terjadinya pandemi. Rata-rata peningkatan kunjungan mencapai 40 persen. Biaya pengeluaran para turis jug naik, mencapai lebih dari Rp 2 juta selama berada di Bali.

Menjadi salah satu destinasi pariwisata paling terkenal dari Indonesia, Bali memang mendapat prioritas untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata terkemuka. Sebagai contoh pada November 2022, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan Bali akan dijadikan destinasi wisata kesehatan. Efek yang mungkin muncul dari kebijakan ini adalah makin banyaknya pendatang yang akan tinggal dan bekerja di Bali. Juga bertumbuhnya wisatawan baru yang tidak hanya ingin berpelesir, tapi juga untuk berobat di Bali.

Tak hanya pariwisata, banyak hal lain yang membuat para pendatang nyaman di Bali. Mulai dari citra penduduknya ramah dan cenderung terbuka dengan orang baru, biaya hidup lebih murah, dan melimpahnya destinasi wisata. Kebijakan bekerja dari Bali yang didorong pemerintah selama pandemi COVID-19 pun membuat banyak orang makin tertarik tinggal di Bali.

Bagi masyarakat yang mendapat keuntungan ini hal baik. Namun, tidak semuanya berpikir demikian. Ada yang mulai khawatir dengan semakin banyaknya pendatang. Juga persaingan di lapangan kerja.

Tempat aman

Bali dengan keterbukaannya terhadap pendatang dan pekerjaan itulah yang menarik perhatian Ratih. Bagi Ratih, daya pikat lainnya, tentu saja adalah manusia-manusia di dalamnya, termasuk Ogeg.

Saat ini, Ogeg dan Ratih sudah menjalin hubungan selama lima tahun. Ratih berasal dari keluarga muslim di Jember, sedangkan Ogeg berasal dari keluarga Hindu di Tabanan, Bali. Hubungan mereka dengan keluarga masing-masing masih erat dan pihak keluarga menerima apa adanya. Ogeg juga sering mengajak Ratih untuk menemui keluarganya di kampung untuk sembahyang di merajan keluarganya.

Keluarga Ratih memiliki hubungan baik dengan Ogeg. Dia dianggap sebagai anak sendiri. Ogeg juga memiliki hubungan erat dengan keluarganya. Pihak keluarga tidak memiliki masalah dengan identitas gender dan seksualitas Ogeg dan Ratih.

Bagi queer, keluarga adalah pihak yang seharusnya menyediakan tempat aman, tapi justru membuat mereka sangat tidak nyaman. Menurut Ino Shean, anggota Gerakan Keberagaman Seksualitas Indonesia (GKSI), kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan individu LGBT di Indonesia masih tinggi. Tindak kekerasan seperti pemukulan sampai pemerkosaan kerap dilakukan keluarga untuk menjadikan individu lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) kembali menjadi heteroseksual.

Kekerasan yang dialami kelompok LGBT tidak hanya terjadi di dalam rumah, tetapi juga melibatkan institusi agama. Masih ada praktik terapi konversi yang dianggap bisa “mengembalikan” identitas LGBT menjadi normal kembali atau heteroseksual. Praktik konversi seringkali dipilih untuk menyembuhkan kondisi individu LGBT yang dianggap sakit. “Diperlakukan secara medis atau melalui pendekatan agama, seperti ruqyah, adalah salah satu bentuk penyiksaan terhadap kelompok LGBT,” jelas Lini Zurlia, staff Advokasi ASEAN Sogie Caucus dalam wawancara di VOA.com.

Beruntung Ratih dan Ogeg sudah tidak pernah mendapatkan diskriminasi dari keluarga. Masing-masing telah diterima orang tua yang juga telah mengetahui hubungan mereka sebagai pasangan lesbian. Selama lima tahun menjalin hubungan, seingat mereka belum pernah muncul sebuah masalah yang diakibatkan oleh orientasi seksual mereka.

Hubungan antara Ratih dan Ogeg dengan keluarganya merupakan sebuah kondisi yang jarang ditemui. Masih banyak individu LGBT terpaksa menyembunyikan identitas mereka dari anggota keluarga supaya terhindar dari tindak kekerasan.

Bagi Ogeg dan Ratih, tantangan dari pihak selain leluarga itu masih terjadi. Di tempat kerja, Ratih sempat disindir oleh atasan maupun rekan kerjanya karena identitasnya sebagai seorang lesbian. Kejadian ini saat karyawan kantor sedang berkumpul dan tiba-tiba membicarakan identitas dirinya, dan ini tidak hanya terjadi sekali. Ia sadar bahwa rekan-rekan di kantor sering membicarakan dirinya dan pasangannya.

Ratih mengaku sangat tidak nyaman dengan tindakan yang mereka lakukan. Ia tidak merasa melakukan suatu kesalahan atau melanggar sebuah peraturan. Namun, entah mengapa mereka selalu membicarakan dirinya seakan-akan keberadaannya adalah sebuah anomali. Merasa tidak tahan dengan perilaku rekan kerjanya, Ratih memutuskan untuk resign.

Saat bekerja pun Ogeg harus menyembunyikan identitasnya sebagai lesbian yang berpenampilan maskulin alias buchi dengan menggunakan pakaian adat perempuan dan berpacaran dengan laki-laki. “Untung kebetulan itu cowok memang suka sama aku. Hahaha…,” kata Ogeg sambil tertawa.

Diskriminasi menyebabkan kelompok LGBT tersingkir dari dunia kerja. Jessica Ayudya Lesmana, seorang aktivis dan seniman transpuan dari Jogja, menyatakan dalam tulisannya di Konde.co bahwa kelompok transpuan dianggap sebagai bagian dari kelompok LGBT yang paling dirugikan dari tindak diskriminasi. Hal ini dikarenakan visibilitas gender mereka yang tinggi sehingga menjadi sasaran empuk tindak diskriminasi. Akhirnya, banyak dari individu transpuan tidak bisa bekerja di sektor formal atau pekerjaan kantoran, sehingga sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal.

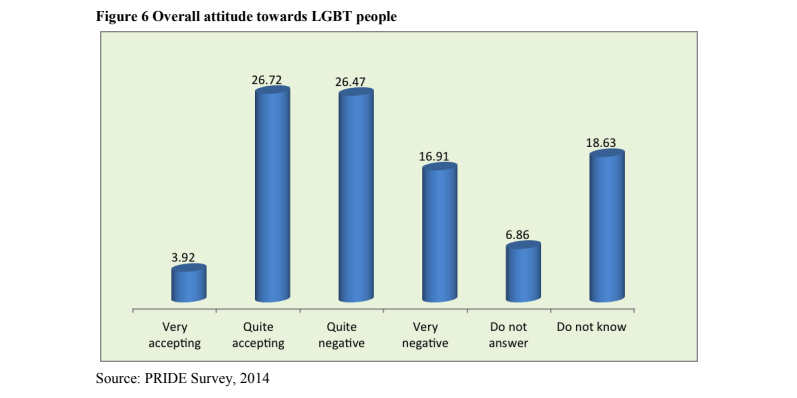

Sebuah riset PRIDE pada 2014, studi tentang diskriminasi di tempat kerja berdasarkan orientasi seksual dan gender identitas di Indonesia mengungkapkan bahwa individu lesbian, gay, biseksual, dan transgender memiliki pengalaman yang berbeda dalam tempat kerja. Stigma seksual sangat erat kaitannya dengan kaum LGBT, baik jenis maupun jenisnya. Tingkat keparahan stigma yang dihadapi bervariasi karena berbagai faktor.

Orang-orang LGBT yang sesuai dengan peran gendernya cenderung kurang menghadapi stigma seksual. Tantangan lain, stres psikologis yang disebabkan oleh mempertahankan kehidupan ganda dan tidak jujur pada kehidupan mereka sendiri. Mereka yang berasal dari latar belakang kaya dapat melindungi diri mereka sendiri dari diskriminasi di tempat kerja karena mereka mampu memilih jenis pekerjaan yang lebih mengakomodasi orientasi seksual atau identitas gender mereka.

Pekerja informal

Mengutip data Queer Language Club (QLC) Bali yang dikumpulkan untuk membantu 243 transpuan selama pandemi COVID-19 berlangsung, mayoritas transpuan di Bali berprofesi sebagai pekerja seks, drag queen di klub hiburan, makeup artist (MUA), penari tradisional, sampai penjaga warung kelontong.

Bekerja di sektor informal tidak dapat menjamin individu LGBT mendapatkan penghasilan tetap. Padahal, faktor ekonomi menjadi penting bagi mereka untuk bertahan hidup maupun mendapatkan penerimaan di keluarga. Hal ini juga disebutkan dalam Riset APCOM yang berjudul The State of LGBTQI People’s Economic Inclusion. Salah satu temuan dalam riset itu adalah diskriminasi yang dialami kelompok LGBT di berbagai level pekerjaan. Mulai dari proses perekrutan sampai pada tahap kenaikan pangkat. Di proses awal, kelompok transpuan paling sulit mendapatkan pekerjaan formal karena identitas dan tingkat pendidikan mereka yang rendah.

Riset APCOM ini sesuai dengan apa yang dialami Ratih dan Ogeg. Ratih berpenampilan sesuai dengan jenis kelamin saat dilahirkan atau yang lebih dikenal dengan istilah cisgender dan sudah menyelesaikan pendidikan sarjana. Dia memiliki kemampuan mendapatkan pekerjaan formal. Bisa dikatakan, privilese inilah yang membuat posisinya aman di keluarga maupun di masyarakat. Di sisi lain, Ogeg harus berjuang dengan berpura-pura berpakaian seperti perempuan pada umumnya. Dia bahkan berpacaran dengan laki-laki supaya bisa berbaur dengan lingkungan kerja.

Meskipun demikian, secara umum, bagi Ogeg dan Ratih, Bali tetap lebih bisa menerima identitas seksual minoritas dibandingkan daerah lain. Salah satu alasan individu queer pindah ke Bali adalah alasan keamanan. Beberapa menganggap Bali lebih aman jika dibandingkan daerah asal mereka. Masyarakat Bali juga dianggap lebih bisa menerima keberadaan kelompok queer terutama transpuan.

Menurut Tariska, aktivis transpuan di Bali, kelompok transpuan lebih khawatir dengan penerimaan di masyarakat karena identitas gender mereka yang lebih terlihat. “Akibatnya, mereka lebih mudah dikenali dibandingkan individu queer lainnya,” Kata Tariska yang sekarang lebih dikenal dengan nama Indah.

Ratih banyak mengenal individu transpuan. Beberapa dari mereka sudah lanjut usia dan tidak bisa bekerja. Penghasilan yang minum membuat mereka kesulitan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok transpuan biasanya adalah sebagai pengamen, pekerja salon, maupun sebagai pekerja seks. Berada di usia yang senja, mereka sudah tidak bisa mengandalkan fisik, sehingga mereka tidak lagi mampu melakukan pekerjaan seperti biasa.

Sebagian transpuan itu berasal dari luar Bali. Maka dari itu mereka tidak memiliki kartu identitas Bali. Hal ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah. Saat kebijakan PPKM berlangsung selama pandemi, bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah sama sekali tidak menyentuh kelompok transpuan di Bali. Ketika akan membuat identitas, mereka pun justru tidak dipermudah.

Ratih hanya bisa berharap pemerintah bisa membantu kelompok transpuan yang sedang mengalami kesulitan, terutama mereka yang sudah tua.

Ogeg juga melihat beberapa teman lesbian di Bali sulit untuk mendapatkan kehidupan layak saat sudah berusia lanjut. Saat ini ia mengelola sebuah perkumpulan lesbian di Bali untuk membantu teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, terutama mereka yang sudah lanjut usia dan tidak mendapat bantuan dari manapun termasuk keluarga. Ogeg berharap perkumpulan yang ia dirikan dapat membantu teman-teman yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun keluarga.

Lalu, apa yang mereka bayangkan wajah Bali 20 tahun mendatang? Sebelum menjawab pertanyaan kami, Ogeg melihat anaknya yang sedang bermain sambil minum susu. Dia diam sejenak sebelum melanjutkan wawancara dengan kami melalui video call. Untuk anaknya yang sudah dewasa 20 tahun ke depan, ia berharap anaknya bisa memahami kasih sayang dari wawak dan ibunya. Ogeg dan Ratih berharap anak mereka sudah memahami keadaan kedua orang tuanya dan dari mana ia berasal.

Ogeg tidak menampik bahwa saat ini orang-orang seperti dirinya masih dianggap sebagai penyakit di masyarakat. Ia berharap 20 tahun ke depan tidak ada lagi diskriminasi. Sebagai sesama manusia, ia berharap kita semua bisa menghormati semua orang. Saat anaknya sudah dewasa, Ogeg dan Ratih berharap di masa depan tidak ada lagi yang mempertanyakan mengapa kedua orang tuanya tidak seperti orang kebanyakan. Mereka berharap sang anak dapat memahami bahwa kedua orangtuanya sudah memberikan yang terbaik bagi dirinya.

Jika bisa berbicara dengan pemerintah, Ogeg berharap tak ada lagi diskriminasi bagi kelompok LGBTQ. Ia ingin orang anaknya dan orang-orang di sekitarnya bisa menerima mereka sebagai orang tua lesbian.

Setelah Jayanti menjalani Sudhi Wadani

Jayanti pindah ke Bali karena tawaran pekerjaan. Saat ini, ia bekerja sebagai instruktur meditasi di salah satu hotel di kawasan Ubud, Gianyar. Ia sudah 4 tahun tinggal di Bali. Hal yang membuat Jayanti bahagia saat ia pindah ke Bali adalah karena ia bisa memperdalam agama Hindu. Jayanti sudah menjalani upacara sudhi wadani, yaitu janji atau pengukuhan seseorang menjadi umat Hindu.

Jayanti pindah agama bukan karena ia memiliki masalah dengan agama sebelumnya. Ia memilih masuk Hindu karena sebagai seorang transpuan, Jayanti merasa lebih diterima di agama Hindu dibandingkan agama sebelumnya.

Sejak kecil, Jayanti sudah mengekspresikan sisi feminin dirinya. Ia tidak malu menunjukkannya di depan keluarga. Jayanti sejak kecil tidak ragu untuk memoles kukunya dengan kutek, meminjam pakaian ibunya, maupun mengikuti kelas menari saat SD.

Saat itu, keluarganya hanya memaklumi tingkah laku Jayanti. Mereka menganggap ia hanyalah anak kecil. Dia tidak pernah dimarahi dalam hal bermain, baik main boneka ataupun pistol mainan. Keluarganya tidak pernah membeda-bedakan mainan bagi perempuan maupun laki-laki. Jayanti mengatakan bahwa ia adalah cucu kesayangan, maka dari itu ia tidak pernah ditegur oleh keluarganya.

Ia dibesarkan di keluarga muslim. Ayahnya adalah seorang ustaz dan ibunya seorang guru. Bagi keluarganya, pendidikan dan kasih sayang kepada sesama adalah hal yang penting untuk diterapkan sebagai prinsip hidup. Jayanti adalah seorang murid yang berprestasi di sekolah. Meskipun ia mengaku sebagai anak yang bandel, ia selalu mendapatkan ranking. Dari nenek dan ibunya lah ia mendapatkan semangat membaca dan giat belajar.

Jayanti tidak pernah membayangkan ia akan pindah ke Bali. Ia selalu memimpikan tinggal di salah satu negara Eropa, karena ia menganggap masyarakat di sana lebih bisa menerima dirinya sebagai seorang transpuan. Pindah ke Bali murni karena ia ditawari pekerjaan. Sebelumnya, Jayanti berada di Bali untuk tujuan berlibur maupun mencari jodoh orang bule yang akan membawanya ke luar negeri untuk menikah.

Berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat Bali bukanlah hal sulit bagi Jayanti. Sejak kecil, ia sudah diajari untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Ketika ibunya memasak dalam jumlah besar, ia dan saudara-saudaranya akan disuruh membagikan makanan ke tetangga-tetangganya. Hal inilah yang menumbuhkan kepercayaan dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain.

Saat ini, Jayanti bekerja sebagai wellness coach di salah satu resor. Sebuah privilese bagi dirinya bekerja di perusahaan yang tidak mendiskriminasinya. Rekan-rekan kerjanya pun menghormati dirinya sebagai seorang profesional dan bersikap biasa saja dengan dirinya.

Selalu terbuka

Jayanti selalu terbuka jika ada orang yang ingin bertanya mengenai identitasnya. Ia adalah seorang perempuan. Ia tidak mempermasalahkan bila dianggap sebagai seorang transpuan karena memang inilah dirinya. Keluarganya pun sudah mengetahui identitas dirinya, termasuk lika-liku kehidupannya mulai dari berbagai macam tindak diskriminasi sampai percobaan bunuh diri. Ia tidak pernah malu dengan perjalanan hidupnya, karena itulah yang membentuk identitas dirinya.

Kami bertemu dengan Jayanti di rumah makan di dekat tempat kerjanya. Jayanti yang berasal dari Kota Medan memiliki karakter terbuka untuk membicarakan berbagai hal atau apapun yang ia pikirkan. Blak-blakan. Sebagai orang Batak, ia jarang untuk menahan diri jika ada yang ingin disampaikan. “Begitulah orang Medan. Selalu mengungkapkan apa yang ia pikirkan. Mungkin akan terkesan kasar dan bisa melukai orang lain, tapi seperti inilah kami,” tuturnya.

Jayanti tinggal di Bali sejak tahun 2019, tepat sebelum aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku secara nasional. Di awal kedatangannya di Bali, Jayanti mengaku tidak sulit bagi dirinya untuk menyesuaikan diri dan membangun relasi dengan orang-orang baru di sekitarnya. Ia mengatakan bahwa sifat mudah berbaur dengan orang lain merupakan hasil didikan orang tuanya sejak ia kecil.

Jayanti juga sudah berkali-kali mengunjungi Bali, tetapi hanya untuk berpelesir. Saat ini ia tinggal dan bekerja di Bali, maka ia lebih banyak berinteraksi dengan orang Bali, terutama di tempat kerja.

Ia menyadari bahwa orang Bali cenderung enggan untuk menyampaikan pendapatnya. Jayanti merasa bahwa orang-orang membicarakan dirinya di belakang, tetapi tidak ada yang berbicara langsung ke dirinya untuk mengungkapkan apa yang ingin dibicarakan. “Ini bukan hal baik, karena suatu saat orang bisa meledak,” katanya. Jayanti khawatir jika terus dipendam, hal ini akan menjadi konflik yang rumit.

Jayanti sadar bahwa sifatnya yang terbuka untuk membicarakan segala hal dapat diartikan sebagai sifat yang vulgar. “Ini mungkin secara personal salah satu kepribadian saya yang sangat mencolok, beberapa orang mungkin terkesan shocked atau terkesan menganggap saya terlalu vulgar atau terlalu terbuka, tapi ini memang karakter yang dimunculkan atau memang representasi dari tipikal atau stereotipe orang Sumatera,” ujarnya.

Jayanti tidak menampik bahwa kepribadiannya ini dapat dianggap kasar oleh beberapa orang, dan mungkin dapat memicu konflik. Ia melanjutkan bahwa sebenarnya ini bisa dinetralisir dengan berkomunikasi yang baik. Karena Jayanti mudah berbaur dengan orang Bali asli, ia merasa konflik ini bisa diatasi dengan baik terutama jika ia sudah mengenal karakter lawan bicaranya. Ia akan berbicara dari hati ke hati di saat yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Sifat mudah berbaur Jayanti memudahkannya untuk bersosialisasi dengan warga di banjar. Ia langsung akrab dengan perempuan-perempuan di sana saat sedang ngayah (gotong royong). Melalui persiapan yang dilakukan saat ngayah, ia mengamati bahwa beberapa ritual orang sekitarnya. Mereka melakukannya hanya untuk berbaur atau merasa bahwa sudah sewajarnya dilakukan tanpa mengerti maknanya. Ritual-ritual yang dilakukan pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Jayanti menganggap ini akan berdampak buruk bagi kondisi finansial seseorang, termasuk dirinya.

Topik sensitif

Berbicara mengenai adat Bali, bagi Jayanti adalah topik yang sensitif, karena ini tentang ritual yang diwariskan dan berlangsung turun temurun, serta menjunjung aspek kearifan lokal. Hindu adalah agama yang sangat fleksibel menurutnya. Setiap daerah tata adat dan etika tatwanya terkadang diaplikasikan secara berbeda. Ia menganggap yang dipermasalahkan selama ini biasanya ditemui di upacara yang bersifat madya atau upacara besar.

Inilah yang ia amati selama ini. Jayanti mengatakan beberapa banjar dan desa adat mengambil inisiatif untuk menyeragamkan cara melakukan ritual misalnya menyamakan banten yang dipersembahkan. Ia yakin ini dapat mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat perdebatan prasarana upakara.

Meskipun sudah lebih dari empat tahun tinggal di Bali, Jayanti enggan menyebut dirinya sebagai orang Bali. Ia tetap menganggap dirinya adalah orang Batak yang merantau dan tinggal di Bali. Maka dari itu, ia merasa tidak bisa banyak menyuarakan mengenai keresahan yang ia alami selama tinggal di Bali.

Jayanti merasa tidak berhak untuk memberi kritik terhadap budaya dan tradisi yang sudah berlangsung turun temurun. Ketika kami bertanya kembali, ia terlihat enggan untuk menjawab.

Keresahan yang ia rasakan adalah memudarnya identitas orang Bali yang lekat dengan alam sekitarnya. Ia mengamati saat ini banyak orang Bali yang dengan mudah menjual tanahnya. Tanah yang mereka jual bisa jadi adalah simbol dari hubungan orang Bali dengan alam, leluhur bahkan sang pencipta.

Ketika berbicara tentang subak misalnya, sebuah sistem manajemen pembagian air untuk sawah yang lahir dari masyarakat yang bertani. Ketika masyarakat menjual sawah, subak mungkin saja hanya akan menjadi sekedar cerita.

Kami mengakhiri obrolan dengan Jayanti. Setelah menghabiskan makanan yang disuguhkan olehnya, kami berfoto bersama dan kemudian pamit.

Tim liputan mendalam Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) 2023: Penulis: I Gusti Krishna Aditama, Reporter: Venon Sa’id Ali & Ida Bagus Jagannatha

Videographer: Venon Sa’id Ali & Ida Bagus Jagannatha

This really answered my problem, thank you!