Ketika kita melihat tindakan bullying, kemarahan kita terlontar. Terkadang kita merasa bahwa pelaku harus dihakimi, dikutuk, hingga dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Tak jarang orang-orang meluapkan kemarahan itu melalui komentar keras di media sosial, olok-olok di grup chat, menuntut sanksi sosial terhadap si pelaku. Namun jika kita berhenti sejenak dan merenung dari sudut ketiga, apakah dalam kemarahan dan reaksi kita itu sebenarnya kita menjadi bagian dari perilaku yang kita benci? Apakah ada kepuasan terselubung ketika kita menghukum pelaku, yang membuat kita bahkan tanpa sadar menjadi pembully juga?

Bullying adalah tindakan berulang yang melibatkan kekuasaan dan penindasan (baik verbal, fisik, digital) terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah. Bullying bukan sekadar ejekan sesaat, tetapi pola kemarahan atau superioritas yang dilegitimasi oleh pelaku. Ketika kita sebagai masyarakat melihat pelaku bullying, wajar kita merasa marah. Kita ingin keadilan. Namun di sini muncul paradoks ketika reaksi kita terhadap pelaku bisa menyerupai pola perilaku pelaku itu sendiri, menggunakan kekuasaan (massa, sosial media, jaringan) untuk mengekspos, mengejek, dan menurunkan martabat orang lain. Hal ini bisa dijelaskan lewat third-party punishment (hukuman pihak ketiga) yang berarti orang yang tidak menjadi korban langsung merasa berhak menghukum pelaku sebagai penjaga norma sosial. Namun bila salah dimanfaatkan, hukuman sosial bisa menjadi pelampiasan emosi yang membabi buta.

Ketika seseorang merasa berada dalam kelompok “yang benar”, maka menyerang pihak “yang salah” menjadi cara mempertahankan citra moral kelompok itu. Pada titik ini, reaksi kita bisa tak lagi berdasar nilai keadilan, tetapi lebih atas kepuasan bahwa “kami menang, kamu kalah”. Maka, dalam menghukum pelaku bullying, kita menjalankan fungsi yang sangat mirip dengan pelaku, yaitu menggunakan kekuatan sosial untuk menyerang pihak lain. Sederhananya, kemarahan terhadap bullying bisa membuat kita jatuh ke dalam perangkap yang sama menjadi pembully dengan cara kita sendiri.

Peran Framing media

Framing media adalah cara media membingkai sebuah peristiwa atau isu, sehingga audiens melihatnya dari sudut pandang tertentu. Menurut Robert Entman (1991), yang menjelaskan bahwa framing adalah proses memilih aspek-aspek tertentu dari realitas, lalu menonjolkannya dalam teks berita untuk mendefinisikan masalah. Dengan kata lain, framing bukan sekadar “apa yang diberitakan,” tetapi “bagaimana berita itu disajikan” kata, gambar, tone, dan urutan informasi semuanya bisa mengarahkan persepsi pembaca. Framing tidak bisa dihindari sebab setiap berita pasti punya sudut pandang. Tapi ada etikanya, agar framing tidak berubah menjadi manipulasi atau sensasi. Kembali lagi kepada kesadaran media bagaimana memahami tanggung jawab sosialnya kepada publik.

Menurut Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dewan Pers 2008, dan pandangan etika komunikasi modern, media wajib menyajikan informasi secara berimbang, memverifikasi fakta sebelum publikasi. Artinya, dalam kasus sensitif seperti dugaan bullying atau kematian seseorang, media tidak boleh langsung mengaitkan peristiwa tanpa bukti kuat, apalagi menulis dengan nada emosional yang memperkuat stigma. Di sinilah letak hubungan antara framing media dan perilaku publik. Maka, ketika framing yang digunakan cenderung sensasional atau tidak proporsional, media sebenarnya turut berperan dalam menciptakan ketegangan dan mengadu domba publik.

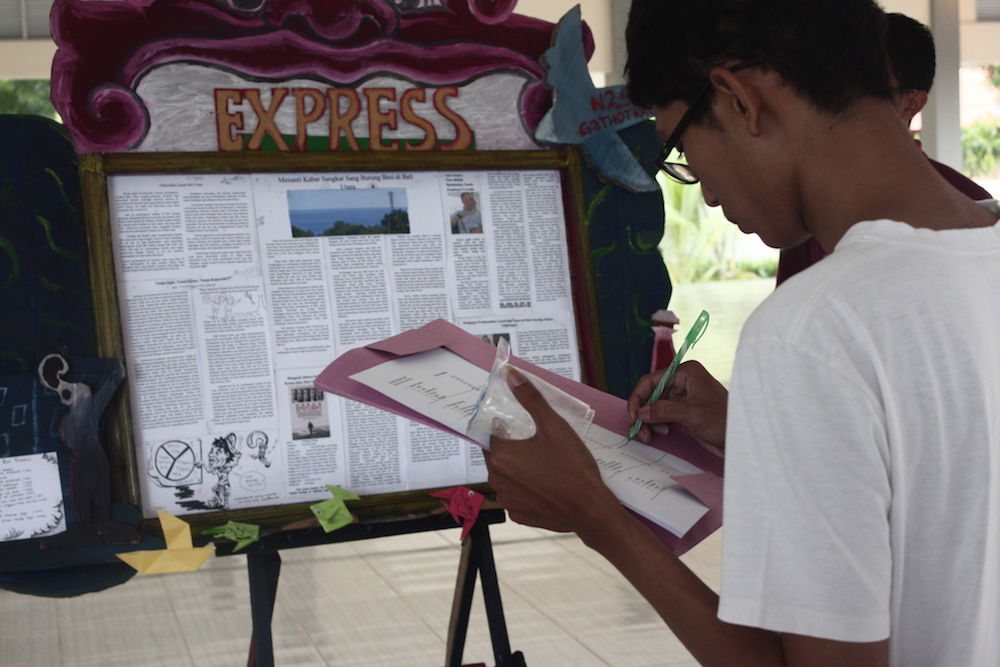

Akhir-akhir ini kasus mahasiswa Universitas Udayana (Unud), almarhum Timothy, yang ditemukan meninggal sesudah diduga mengalami perundungan oleh rekan kampus, memunculkan tekanan publik kuat. Media nasional dan lokal memberitakan secara cepat bahwa kematian tersebut akibat bullying. Misalnya sumber menyebut bahwa setelah beredar tangkapan layar grup chat mahasiswa Unud yang menghina almarhum, publik dan media segera menyimpulkan “bunuh diri karena bullying”. Namun pihak kampus kemudian menyatakan bahwa belum ada bukti final bahwa kematian almarhum Timothy benar-benar disebabkan bullying dan menyebut bahwa percakapan di grup chat yang tersebar terjadi setelah kematian. Di sinilah media memainkan peran besar melalui teori framing effect, media memilih aspek tertentu dari fakta untuk ditonjolkan dan menenggelamkan aspek lain.

Padahal, terdapat Peraturan Dewan Pers Nomor 2/PERATURAN-DP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri, yang mengatur agar wartawan berhati-hati dan tidak mengeksploitasi kasus bunuh diri sebagai berita sensasional. Pedoman ini menegaskan bahwa pemberitaan harus diarahkan pada kepedulian terhadap masalah kesehatan mental, bukan kriminalisasi atau penghakiman sosial. Wartawan juga diwajibkan menjaga privasi korban dan keluarga, menghindari penyebutan identitas atau lokasi secara gamblang, serta tidak menggunakan materi dari media sosial tanpa pertimbangan etis. Bahkan, pedoman tersebut menekankan agar berita tentang bunuh diri tidak dikaitkan dengan hal-hal mistis atau romantisasi kematian.

Kasus almarhum Timothy bukan satu-satunya. Dalam berbagai peristiwa lain, publik juga kerap disuguhi pemberitaan yang tergesa-gesa dan emosional. Begitu muncul kasus kematian atau dugaan kekerasan, banyak media langsung menonjolkan sisi yang paling dramatis tanpa menunggu hasil penyelidikan resmi. Judul-judul berita sering menggunakan diksi seperti “tragis”, dan sebagainya yang membuat publik pun menilai berdasarkan emosi, bukan refleksi.

Dari Moral ke Bentuk Bullying Baru

Setelah grup chat penghinaan terhadap mendiang Timothy viral, beberapa mahasiswa Unud yang diduga pelaku dipaksa melakukan klarifikasi dan mengunggah video permintaan maaf di sosial media. Namun proses ini tak selesai hanya disitu, netizen dan publik umum kemudian membanjiri mereka dengan hinaan, ejekan, bahkan doxing (penyebaran identitas pribadi) atau cancel culture. Dalam beberapa media, jejak digital, dan nama-nama pelaku dibuka, diinformasikan ke khalayak, dianggap sebagai sanksi sosial tambahan.

Pada titik ini, publik yang awalnya ingin berdiri di pihak korban berbalik menjadi pembully baru menggunakan kekuatan massa untuk mengekspos dan menyerang pelaku. Walaupun motifnya bisa dianggap “menegakkan keadilan,” fungsi sosial-nya tetap menyerupai kekerasan seperti humiliating (mempermalukan), shaming (mengomentari secara negatif), dan menurunkan martabat seseorang secara publik.

Akibat dari fenomena ini bisa berlapis, bagi korban, framing media yang menyederhanakan tragedi sehingga publik gagal memahami akar masalah. Bagi mahasiswa yang dituduh, kemarahan publik bisa menjadikan mereka korban baru dari perundungan digital yang menimbulkan trauma dan stigma. Sementara bagi institusi pendidikan, tekanan publik menciptakan kegentingan struktural, di mana keputusan sering diambil secara reaktif, bukan reflektif, sehingga keputusan diambil secara terburu-buru dan berdasarkan tekanan publik. Sedangkan bagi media, framing yang berlebihan dan emosional menumbuhkan ekosistem informasi yang lebih menonjolkan sensasi daripada refleksi, hingga menurunkan kepercayaan publik terhadap jurnalisme.

Meski demikian, sisi positif dari viralitas ini dapat meningkatkan perhatian publik yang masif tentang kasus bullying, membuka ruang diskusi sosial dan kepekaan yang lebih luas. Universitas atau lembaga pendidikan memiliki pendorong untuk memperkuat kebijakan pencegahan bullying, monitoring kesehatan mental, dan evaluasi.

Untuk itu sebagai pembaca dan warga negara digital, masyarakat harus lebih kritis terhadap media. Pastikan kebenaran fakta, jangan hanya tertarik pada judul sensasional. Karena keadilan sejati bukan lahir dari kecepatan hujatan, melainkan dari keberanian untuk mendengarkan, memulihkan, dan menimbang yang benar. Semoga tulisan ini mengajak kita semua tidak hanya berteriak “tolak bullying,” tetapi juga menahan diri, mengedukasi, dan menyembuhkan. Karena dalam melawan pembully, jangan sampai terjerat dalam lingkar kekerasan simbolik yang terus berulang, di mana setiap tindakan balasan tanpa disadari mereplikasi pola perundungan yang sama.