Foto oleh: Kresnanta

“Ngudiang ngae upacara keto? Nak mule keto uli pidan.”

(“Untuk apa membuat upacara seperti itu? Memang begitu sedari dulu.”)

Kalimat tersebut cukup awam didengar masyarakat Bali. Terlebih ketika kita mempertanyakan kebiasaan sehari-hari di Bali seperti ritual, kondisi lingkungan, budaya, dan sebagainya. Istilah tersebut seolah menjadi gugon tuwon (kepercayaan turun temurun) hingga menjadi “jawaban atas pertanyaan yang tidak menjawab” seiring berjalannya waktu. Kegelisahan pun muncul ketika istilah “nak mule keto” digunakan untuk merespons berbagai fenomena budaya, sejarah, tradisi, hingga sosial humaniora di Bali. Layaknya suatu realitas yang berbanding terbalik dengan ekspektasi, hal tersebut menjadi topik yang dibahas dalam Ngorta Geles #16 oleh Gurat Institute pada Minggu, 10 November 2024.

Kegiatan Ngorta Geles #16 merupakan salah satu rangkaian pameran “Kone Keto, Keto Kone?” yang diadakan di Karja Art Space, Penestanan Kaja, Ubud, pada 12 Oktober hingga 16 November 2024. Pameran yang diadakan atas inisiasi kolektif 6 seniman bersama Gurat Art Project ini menyajikan perspektif untuk menjadikan Bali sebagai wacana diskusi sekaligus menggali kebenaran terhadap fenomena di Bali yang tak pasti namun menarik untuk dipertanyakan.

Dalam diskusi ini, Made Susanta Dwitanaya selaku kurator, dosen, sekaligus peneliti seni rupa mewakili Gurat Institute, memantik diskusi untuk membincangkan gagasan, proses kreatif dalam produksi karya, serta melihat perspektif seniman mengenai fenomena yang terjadi di Bali dari kacamata orang Bali asli dan perantau. “Saya sendiri melihat yang ditampilkan kawan-kawan dalam pameran ini bisa menghadirkan suatu gagasan yang progresif dari segi tampilan karya, seperti bentuk instalatif, on object, video art. Ini menunjukkan bagaimana sebenarnya dinamika gagasan anak muda tentang ekosistem seni rupa kontemporer yang ada di Bali,” ungkapnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pengantar kuratorial, ia juga menjelaskan tujuan pameran ini adalah sebagai media untuk merespons situasi terkini berdasarkan pengalaman dan latar belakang para pameris.

Sekar Pradnyadari, kurator pameran ini, menyatakan bahwa inisiasi terlaksananya pameran ini berasal dari gagasan Made Chandra yang telah memiliki konsep tersendiri untuk mengangkat isu mengenai situasi Bali saat ini. Bersama 5 seniman lainnya; ada yang berasal dari Bali, Banyuwangi, Medan, hingga transmigran asal Bali ke Sumatera, para pameris bergabung untuk menunjukkan karya seni berdasarkan perspektif mahasiswa dan perantau di Bali. “Konsep pameran ini bergerak dari teori post-gramatikal, yang biasanya ditemukan di pagelaran teater, melibatkan pihak luar ke dalam suatu kegiatan atau pameran pagelaran. Di sini kita ingin juga mengajak audience yang datang untuk ikut serta menjadi bagian dari pameran,” tuturnya. Kemudian, Made Susanta juga menambahkan bahwa peran post-dramatikal ini dalam suatu pameran terlihat pada penempatan posisi objek dan subjek tentang sebuah peristiwa kesenian sehingga lebih ‘cair’. Misalnya, seniman bisa menambahkan audio untuk menunjukkan interaktivitas suatu karya seni.

Sesi ini dilanjutkan dengan pemaparan masing-masing seniman mengenai karyanya. Dimulai dari Made Chandra dengan karya “Pan Salim Komodifistory”, memadukan gaya Kamasan klasik dan abstrak yang menceritakan komodifikasi tradisi dan budaya Bali melalui visual cerita rakyat. Terdapat tokoh Pan Salim sebagai petani yang berperan sebagai stakeholder dalam menjaga padi dari burung pipit. Audiens juga diajak untuk menebak alur dan menentukan jalan ceritanya melalui mekanisme puzzle layaknya arkeolog, yakni dengan menggeser bagian karya untuk mencari jawaban tersembunyi di dalamnya. “Kami menjauh dari representasi Bali itu indah, the last paradise. Kita pun bertanya apakah benar seperti itu? Masing-masing seniman mengambil perspektif pengalaman yang dekat dengan mereka, dari yang mereka rasakan, bukan mendefinisikan Bali dari umum,” tambahnya secara singkat.

Selanjutnya, Made Ari menjelaskan karyanya, “New Romantic?”, yang menunjukkan dua situasi berbeda mengenai perubahan kebiasaan mebraya atau gotong royong dalam upacara keagamaan di Bali. Saat ini, kebiasaan tersebut telah bergeser ke ranah yang serba praktis dan efisien. Contohnya, kegiatan membuat banten bersama atau ngaben di setra yang berubah menjadi ke krematorium dan bade yang diangkut truk. “Dari dulu kita mengenal upacara keagamaan di Bali kan memang seperti itu, apapun kesibukan kita pasti bergotong royong bersama-sama. Seiring berjalannya waktu terjadi pergerakan tradisi, di mana kita cenderung membeli sarana yang lebih praktis. Akhirnya ini menjadi pertanyaan bagi saya, apakah ini menjadi beban di masyarakat atau menjadi relevan di zaman sekarang yang serba sibuk?” tanyanya pada sesi penjelasan singkat ini.

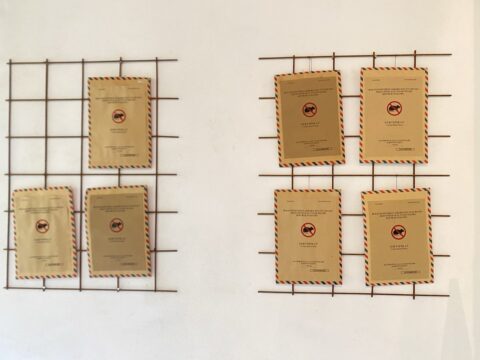

Realitas di Bali lainnya ditunjukkan oleh karya selanjutnya, “Stabbing for the Future” karya Krisna Jiwanggi Banyu, yang memaknai ‘mudahnya’ proses jual beli tanah di Bali. Sejak merantau di kawasan Lodtunduh, Ubud selama kurang lebih setahun, ia merasakan perubahan lingkungan dan suasana dari tempat yang ditinggalinya dahulu, dari yang tenang di tengah rimbunan pohon menjadi ramai suara mesin dan pembangunan. “Secara peraturan pemerintah kok begini amat mengenai penjualan tanah di Bali. Tata ruangnya juga tidak dikelola dengan baik,” keluhnya. Menanggapi hal tersebut, karyanya yang membawa wacana aktivisme ini menggunakan pajangan amplop coklat sebagai metafora sertifikat tanah yang semakin mudah diperjualbelikan. Uniknya, ia menghadirkan konsep lelang layaknya makelar tanah, di mana para audiens bisa membeli sketsa abstraknya dalam amplop coklat tersebut.

Perspektif perantau di Bali lainnya hadir melalui karya Derry Smbiring, “Pendatang Terpaksa Balita”. Karya ini mengangkat stigma rasisme dari pengalamannya mendengar obrolan di Bali yang kurang nyaman didengar, sehingga ia memposisikan sebagai balita yang belajar alfabet dan mendengar kata-kata baru. “Mungkin karena awalnya lumayan sering dengar kata-kata itu dalam konteks bercanda, walaupun itu masuknya rasis kan. Tapi ada anggapan bahwa ada kelompok pendatang yang selalu membawa rusuh atau permasalahan lainnya,” jelasnya. Muncul rasa risau dari ekspektasi bahwa masyarakat Bali tidak bersikap rasis yang ternyata justru berbanding terbalik.

Kembali pada perspektif orang asli Bali, Ova Yudana menyajikan karya “Siapa Lagi?”, yakni topeng Rangda khas Singapadu sebagai ungkapan meleburnya budaya Bali yang kian terlepas dari pakemnya. Berlatar belakang dirinya yang tumbuh di lingkungan seni sejak kecil, kini mulai terkikis oleh waktu; pergeseran pekerjaan dari bidang seni ke ranah pekerja pariwisata. “Berawal dari sebuah pilihan ya, karena mungkin dulu dan sampai saat ini desa saya terkenal dari pengrajin, penari, dan pembuat patungnya. Makin ke sini banyak terutama yang seangkatan saya enggak mau nerusin,” ungkapnya. Bagian hidung dan topeng yang terpisah serta penggunaan media kertas tebal juga menjadi metaforanya dalam mempertanyakan keberlanjutan generasi pengrajin ukiran topeng di daerah tempat tinggalnya.

Terakhir, terdapat karya Dedepot “Crash into My Sculpture”, yaitu mixed media berupa cetak sablon dan video art yang mengungkapkan kegelisahannya melihat patung yang hancur sekitar area rumahnya di Desa Singapadu Kaler yang menjadi lintasan ATV. “Kalau rusak atau hancur tinggal diganti lagi,” mindset ini yang dinormalisasi sehingga apresiasi terhadap karya saat ini kian luntur, terlebih patung-patung tersebut sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Selain itu, disisipkan pula audio tentang kalimat petuah atau wejangan sebagai ungkapan jokes sarkasme mengenai isu ini.

Setelah pemaparan karya, sesi dilanjutkan dengan tanggapan serta pertanyaan dari rekan audiens. Banyak insight yang masuk mulai dari harapan bagi Bali ke depannya, penggunaan media dan komersialisasi karya, pengaruh idealisme dari seniman itu sendiri, dan sebagainya. Sebagai pihak officiate pameran ini, Wayan Karja ikut menanggapi sesi diskusi ini terkait pengalamannya dalam restorasi karya seni. “Dari fenomena yang disampaikan tadi mungkin terjadi tidak hanya di Bali saja. Tidak bisa dipungkiri memang kita harus hidup berdampingan, bagaimana mengatur level toleran kita terhadap orang lain,” jelasnya.

Wayan Karja juga menambahkan peran disiplin ilmu lainnya juga diperlukan dalam menciptakan karya seni, misalnya geologi, etnologi, arkeologi, dan sebagainya. Disiplin ilmu tersebut berkaitan dengan aksesibilitas dan estetika, yang nantinya akan berpengaruh pada pariwisata dan peningkatan ekonomi dari hasil apresiasi karya. “Sejak tahun 70-an di Ubud sudah banyak tamu yang datang, harapannya satu tamu yang datang bisa membawa pulang (membeli) setidaknya satu karya lukisan. Kini tren pariwisata kian berubah drastis seiring kehebatan teknologi. Ini menunjukkan betapa lintas budaya, lintas seni, atau lintas disiplinnya semakin sulit. Namun, kita juga melihat satu cara pandang baru yang lebih muda.”