Gede Suweden adalah salah satu dari petani di Jatiluwih yang menjaga agar kawasan itu tetap indah dengan teraseringnya. Warga Banjar Gunungsari, Desa Jatiluwih ini juga fasih menjelaskan tata cara petani menjaga Jatiluwih secara lahir (skala) dan batin (niskala).

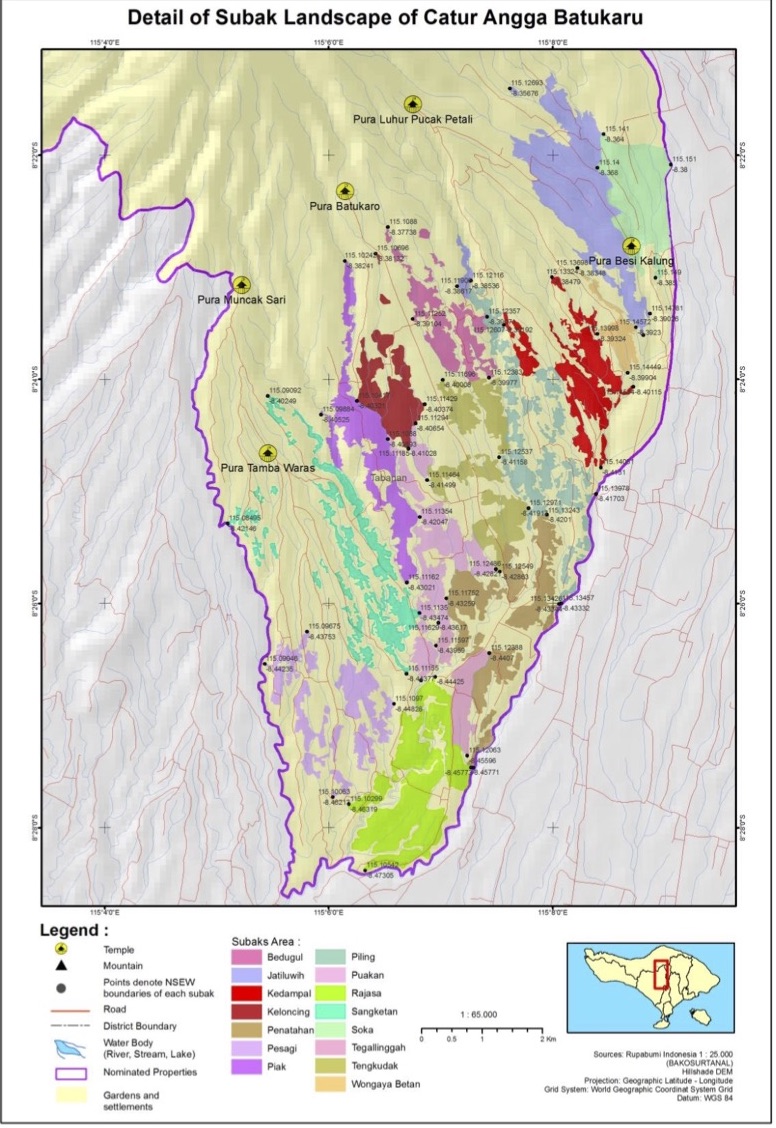

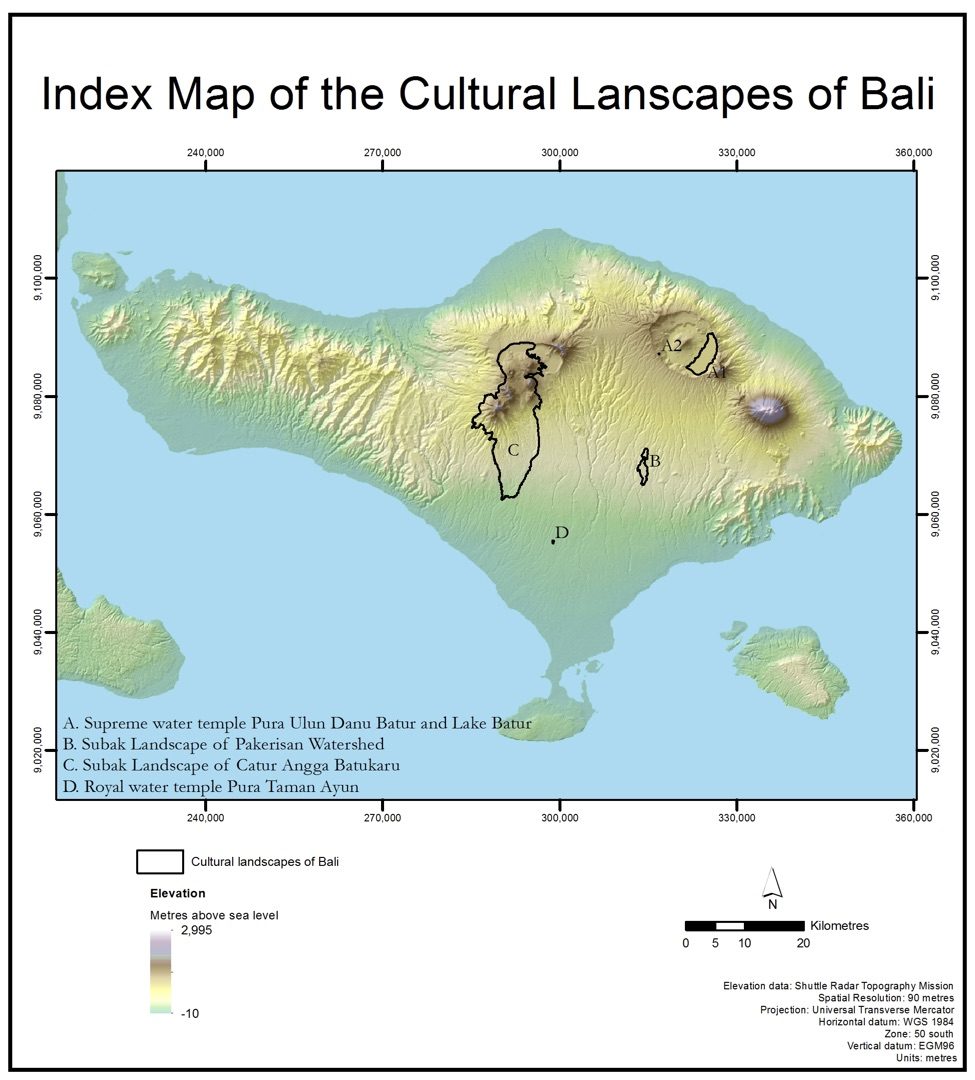

Suweden menjelaskan subak berperan penting dalam menjaga kelestarian sawah-sawah di Bali, termasuk Jatiluwih. Subak sendiri bisa bermakna dua, sebagai sistem irigasi perairan di sawah dan kelompok petani tradisional.

Sebagai sistem irigasi, subak merupakan teknologi tradisional menyangkut tata cara pembagian air sesama petani. Tata cara ini mulai dari hulu yaitu sumber-sumber air hingga hilir yaitu sawah-sawah petani.

Di sisi lain, sebagai organisasi tani tradisional, subak juga memiliki perangkat dari tingkat paling kecil yaitu kelompok subak atau tempekan subak hingga di tingkat kawasan. Pada umumnya subak yang dikenal bekerja di lahan basah atau sawah, tetapi ada pula subak di kebun kering yang biasa disebut subak abian.

Jumlah tiap anggota tempekan subak ini beragam. Rata-rata 30 petani. Pemimpin tempekan subak ini disebut kelihan subak. Di kawasan Jatiluwih terdapat tujuh tempekan subak. Semuanya berhimpun dalam Subak Gede Jatiluwih. Pemimpinnya disebut pekaseh.

Menurut Suweden anggota subak di Bali menerapkan konsep tiga keseimbangan yang disebut Tri Hita Karana dalam praktik pertanian mereka sehari-hari. Tiga keseimbangan itu adalah hubungan baik dengan Tuhan (parahyangan), sesama manusia (pawongan), dan lingkungan (palemahan).

Secara spiritual (parahyangan), tiap petani memiliki empat pura terkait sistem subak di sawah masing-masing. Pura itu berada antara lain di sawah, sumber air, dan desa. Selain secara spiritual, pura itu juga ada yang berfungsi sebagai batas sawah antarpetani ataupun ruang untuk berkumpul.

“Tiap tahapan dalam pertanian juga ada upacaranya masing-masing,” ujarnya.

Dari sisi pawongan, Suweden melanjutkan, petani Jatiluwih melakukan kerja gotong royong saat mengerjakan sawahnya mulai dari membajak, membuat benih, hingga panen. Meskipun saat ini makin sedikit petani yang bergotong royong akibat tekanan teknologi, ikatan sebagai anggota subak di kalangan petani masih kuat.

Adapun dari sisi palemahan, petani memerhatikan penggunaan bahan-bahan alami untuk padi lokal. Pada saat menanam padi lokal beras merah, petani tidak boleh menggunakan bahan kimia. Karena itu, tiap petani juga memiliki sapi sebagai sumber pupuk bagi mereka.

“Tiap tahapan dalam pertanian juga ada upacaranya masing-masing,” ujarnya.

Dari sisi pawongan, Suweden melanjutkan, petani Jatiluwih melakukan kerja gotong royong saat mengerjakan sawahnya mulai dari membajak, membuat benih, hingga panen. Meskipun saat ini makin sedikit petani yang bergotong royong akibat tekanan teknologi, ikatan sebagai anggota subak di kalangan petani masih kuat.

Adapun dari sisi palemahan, petani memerhatikan penggunaan bahan-bahan alami untuk padi lokal. Pada saat menanam padi lokal beras merah, petani tidak boleh menggunakan bahan kimia. Karena itu, tiap petani juga memiliki sapi sebagai sumber pupuk bagi mereka.

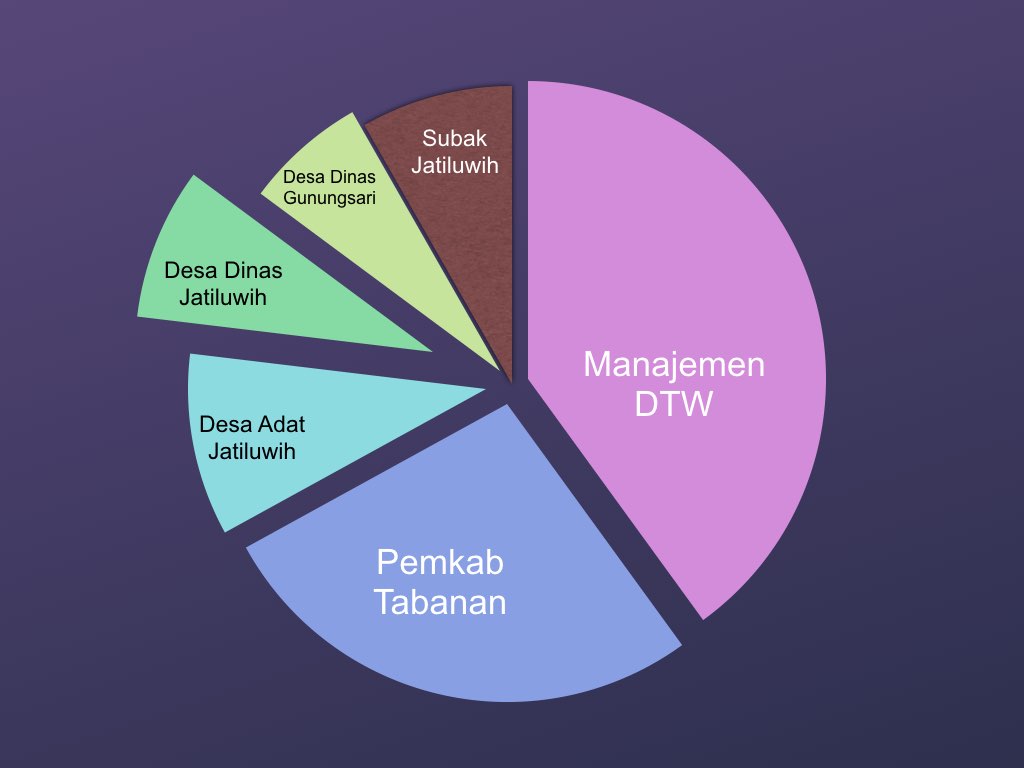

Sebuah artikel yang sangat menarik. Tiang pernah menulis tentang artikel tata kelola teknologi subak sebagai destinasi wisata, yang intinya mempertanyakan “what next” setelah Subak Bali menjadi WBD? Ternyata perkiraan saya menjadi kenyataan: Adanya alih fungsi lahan yang masif dan tata kelola yang belum berjalan dengan baik. Semoga tulisan rekan Muhajir dapat segera memperbaiki keadaan di Jatiluwih.

Oh iya, saya minta izin untuk download naskah ini.

Suksma