Liputan Mendalam

Oleh Harun Arrasyid

Ketika tangan bergetar itu menyerahkan gunting kecil, saya sudah duduk di sebelahnya. Dia mempersilakan untuk memotong tali bola-bola mainan. Saya mendekat dan mengulang pertanyaan.

“Berapa harganya, Nek?” saya bertanya.

“Lima belas [ribu],” dia menjawab mantap.

“Oke, saya ambil yang kayak semangka ini, ya,” ujar saya sambil menggunting tali bola mainan bercorak seperti semangka. Saya menyerahkan uang Rp 15.000 kepadanya. Tangan keriput itu menerimanya. Saya mendengar ia mengucap syukur.

Matahari sudah mengurangi daya sengat sinarnya. Waktu di ponsel menunjukan pukul 16.40 WITA. Untuk kembali memulai percakapan, saya bertanya lagi. “Sudah laku berapa, Mbah?”

“Baru dua,” jawabnya. Terdengar agak getir di telinga.

Nenek itu tidak mengingat berapa angka persis usianya. Dari keriputnya, saya menduga sekitar 80 tahun. Namun, di usianya yang begitu renta, dia masih terus berjualan setiap hari. Dia akan datang ke jalan Kapten Agung, di dekat Lapangan Puputan, di pusat Kota Denpasar. Dari pukul 13.00 WITA hingga sekitar pukul 17.30, dia akan duduk di trotoar untuk berjualan bola mainan.

Namanya Supinah. Dia menyebut nama itu setelah saya bertanya dengan suara agak keras. Bersaing dengan bising kendaraan lalu lalang.

Meskipun demikian, dia mengatakan, nama Supinah mungkin tidak akan terlalu dikenal jika kita bertanya ke orang-orang. Dia menyarankan, jika mencarinya, tanyalah dengan sebutan “Mbah yang jualan bola.”

“Mana yang namanya Supinah? Ndak ada yang tahu,” ujarnya terkekeh. Bagi orang yang tahu namanya, dia biasa dipanggil Mbah Supinah.

Perlu beberapa menit untuk mengetahui bahwa dia berasal dari Jember, Jawa Timur. Selain karena bising kendaraan, omongannya dalam bahasa Jawa juga membuat saya agak kesulitan mendengarkan apa yang dia ucapkan.

Dari trotoar di pinggir jalan, saya mengikuti Mbah Supinah ke tempat kosnya, termasuk semua ceritanya selama menghadapi pandemi COVID-19. Di tengah pandemi yang masih melanda dunia, semua orang harus terus menjalankan hidupnya. Begitu pula orang-orang yang tinggal di Bali dan mengandalkan sumber penghidupannya dari jalan.

Mbak Supinah hanya salah satunya.

Terburuk

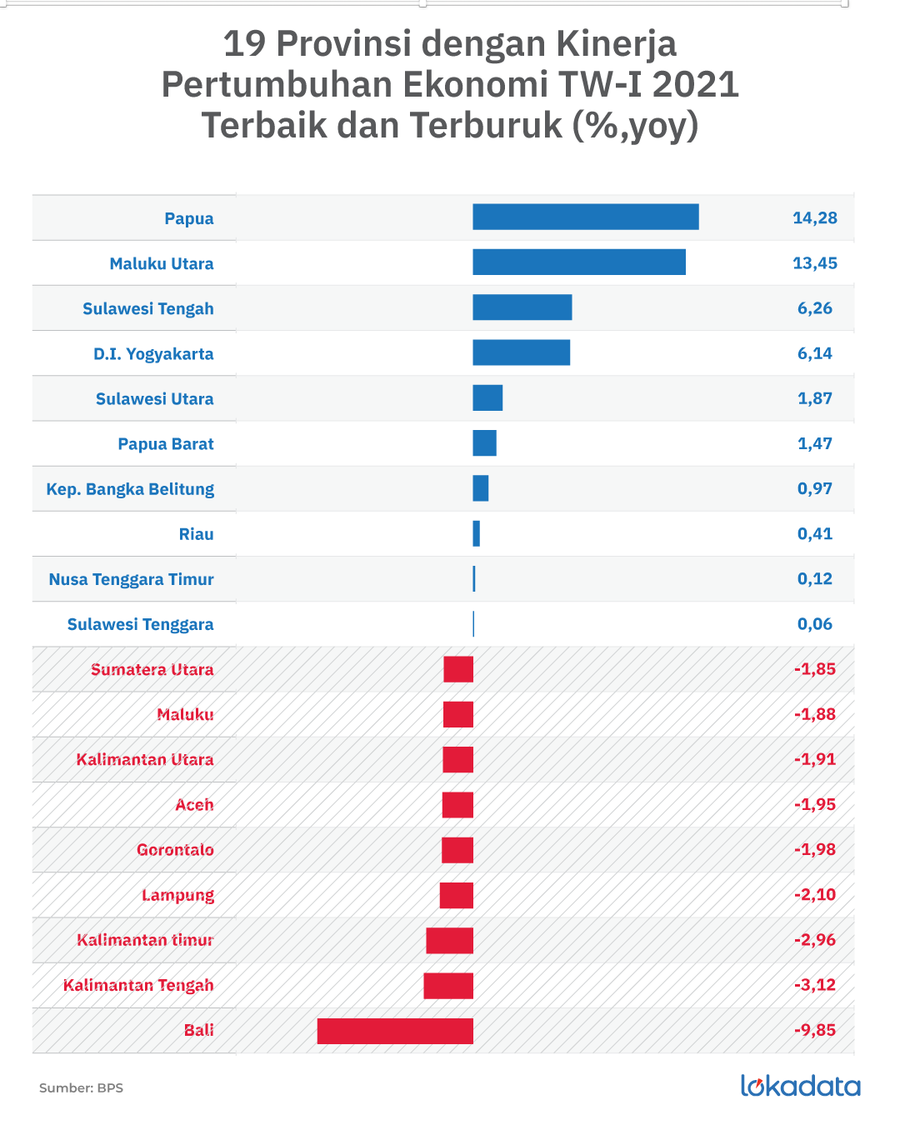

Dibandingkan daerah lain, Bali memang mengalami dampak COVID-19 lebih berat terutama dari sisi ekonomi. Menurut https://lokadata.id/, memasuki tahun 2021, kinerja perekonomian Bali masih terpuruk, bahkan terburuk di antara provinsi lain. Penyebab situasi tersebut amat jelas, matinya pariwisata yang selama ini menjadi penggerak ekonomi Bali.

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali per bulan dari tahun 2019 - 2021

Tanpa kunjungan wisatawan yang signifikan, ekonomi Bali pun ambruk. Menurut data Badan Pusat Statistik, ekonomi Bali menyusut 9,8 persen pada kuartal pertama 2021. Terburuk di antara seluruh provinsi lain. Misalnya dibandingkan dengan DI Yogyakarta, Papua, Nusa Tenggara Timur, yang perekonomiannya tumbuh masing-masing sebesar 6,14 persen, 14.28 persen, dan 0,06 persen.

Selain itu, mengutip dari lokadata.id, tingkat pengangguran terbuka di Bali pun melonjak 317 persen. Jika pada Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka mencapai 1,3 persen dari total angkatan kerja, setahun kemudian, Februari 2021 melonjak menjadi 5,4 persen. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian yang memburuk.

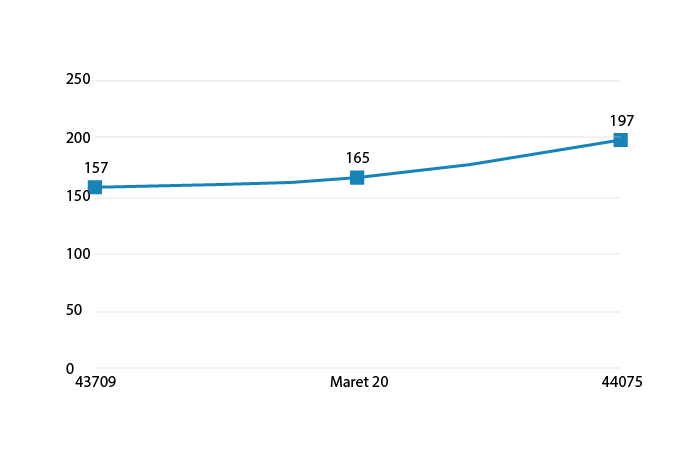

Terpuruknya situasi ekonomi Bali berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan di Pulau Dewata ini. Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Januari 2021 menyebutkan data kemiskinan di Bali pada Maret 2020 tercatat 165,19 ribu orang. Jumlah ini meningkat sekitar 8,3 ribu orang dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2019 yang tercatat sekitar 156,91 ribu orang.

Laporan sama menyebutkan, secara persentase, penduduk miskin di Bali tercatat sebesar 3,78 persen. Besaran tersebut mengalami peningkatan 0,17 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang tercatat sebesar 3,61 persen.

Setahun kemudian, menurut laporan Badan Pusat Statistik dalam laporan terbaru Maret 2021, data kemiskinan di Bali pada September 2020 tercatat sekitar 196,92 ribu orang. Jumlah ini meningkat sekitar 31,73 ribu orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 yang tercatat sekitar 165,19 ribu orang.

Secara persentase, penduduk miskin di Bali pun naik sebesar 4,45 persen. Besaran tersebut mengalami peningkatan 0,67 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang tercatat sebesar 3,78 persen.

Grafik Kenaikan Kemiskinan di Bali (dalam ribuan) (2020-2021)

Dua laporan bulanan BPS Bali tersebut menunjukan hal sama, angka kemiskinan di Bali terus naik dua tahun terakhir. Hal itu pun berdampak terhadap peningkatan jumlah gelandangan, pengemis, pengasong dan pengamen selama pandemi COVID-19. Secara kasat mata, bertambahnya gelandangan, pengemis, pengasong, dan pengamen itu terlihat di jalan-jalan, terutama Denpasar dan Kuta.

Di simpang Tohpati, Denpasar timur, saya bertemu dengan segerombolan pedagang asongan. Kebanyakan mereka menjajakan tisu dan masker. Mereka berusia 8 -16 tahun. Empat orang yang saya temui tersebut rata-rata mereka sudah tidak bersekolah.

Bagi mereka, menjadi pedagang asongan adalah salah satu cara untuk membantu orang tua. Mereka mengatakan tetap melakukan pekerjaan tersebut meski masih di tengah pandemi. “Soalnya gini, kalau gak kerja bagaimana makan,” kata salah satu dari mereka.

Perempatan Tohpati di Denpasar timur hanya salah titik di mana para pedagang asongan dan pengemis tersebut makin marak. Di tempat-tempat serupa juga makin banyak. Misalnya di perempatan Jalan Sudirman dan Jalan Raya Puputan, Denpasar atau di perempatan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Sunset Road, Kuta, Badung.

Mereka berjualan setiap hari. Mengambil selisih harga tidak sampai Rp 5.000 dari setiap paket tisu yang mereka jual, dalam sehari mereka bisa mendapatkan sekitar Rp 50.000 per hari. Namun, untuk itu mereka harus kucing-kucingan dengan satuan polisi pamong praja (satpol PP).

Ditanya apakah pernah ditangkap Satpol PP, mereka menjawab, “Pernah.”

Gelandangan di Denpasar

Meningkat

Saya mendatangi kantor Satpol PP Kota Denpasar untuk bertanya apakah ada peningkatan pengamen, pengemis, dan pengasong selama pandemi COVID-19. Saya bertemu I Nyoman Sudarsana, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (KUKM) Satpol PP Kota Denpasar.

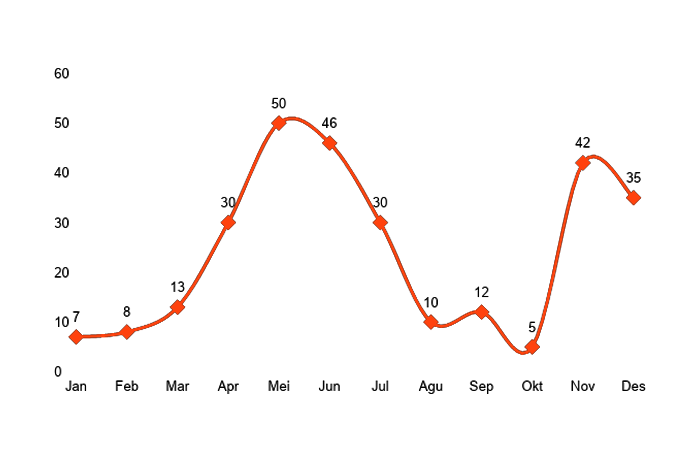

Sudarsana memberikan data hasil penertiban orang telantar, pengemis, gelandangan dan pengemis, serta pengasong di Kota Denpasar tahun 2021. Selama Januari hingga April tahun ini, Satpol PP Kota Denpasar sudah menindak 125 orang. Jumlah penertiban tertinggi pada April sebanyak 57 orang.

Jumlah Gelandangan, Pengemis, Pengasong, dan Pengamen yang Ditertibkan di Denpasar (2020)

Dibandingkan penertiban pada bulan sama tahun sebelumnya, angka penertiban gelandangan, pengemis, pengasong dan pengamen meningkat cukup signifikan. Pada empat bulan pertama tahun lalu, jumlah total gelandangan, pengemis, pengasong, dan pengamen yang ditertibkan sebanyak 58 orang. Tahun ini, jumlahnya lebih dari dua kali lipat, 125 orang.

Perbandingan Data Penertiban Gelandangan, Pengemis, Pengasong, dan Pengamen 2020 & 2021

Sudarsana membenarkan bahwa selama pandemi COVID-19 ada peningkatan gelandangan, pengemis, pengasong dan pengamen di sekitar kawasan Kota Denpasar. Ia mengatakan aktivitas mereka paling banyak berada di lampu merah jalanan Denpasar, ibu kota sekaligus kota bisnis Provinsi Bali.

Sudarsana menambahkan, data peningkatan gepeng dan pengasong diperoleh dari laporan warga maupun pantauan tim Satpol PP di lapangan. “Selama pandemi, aktivitas pengamen pengemis dan pedagang asongan terutama di traffic light cukup meningkat,” katanya.

Bukan hanya dengan mengamen atau mengemis, tim Satpol PP Kota Denpasar menemukan juga adanya peningkatan pedagang asongan yang berjualan di area Kota Denpasar.

Sudarsana membenarkan pandemi COVID-19 juga turut menyumbang terhadap peningkatan jumlah gelandangan, pengemis, dan pedagang asongan. Dia mengakui memahami bahwa menjadi pengamen, pengemis atau pedagang asongan merupakan cara mereka untuk bertahan hidup. “Karena tidak ada pekerjaan dan harus makan, mereka pun menggepeng di traffic light,” paparnya.

Profil para pengamen, pengemis dan pedagang asongan di Kota Denpasar banyak berasal dari Karangasem (Bali), Jawa Timur, Lombok dan sebagainya. Jenjang usia mereka berbeda-beda.

Menurut Sudarsana, aktivitas pedagang asongan dalam hal ini para penjual tisu yang berjualan di lampu merah merupakan kedok yang biasanya dipakai untuk mengemis. Ia mencontohkan, ibu-ibu pedagang asongan yang membawa anak kecil untuk jualan tisu merupakan cara untuk mendapatkan perasaan iba.

Gepeng yang ditahan di kantor Satpol PP

Problem Mentalitas

Untuk memahami lebih jauh mengenai permasalahan pengamen, pengemis dan pedagang asongan di Kota Denpasar, saya bertanya ke Wahyu Budi Nugroho, Sosiolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana.

Wahyu mengatakan secara sekilas ia memang melihat ada peningkatan jumlah pengamen, pengemis, dan pengasong. Dia memberi pemahaman masalah mengenai masalah pengamen, pengemis dan pedagang asongan disebabkan oleh problem mentalitas. Secara sosiologis bisa diistilahkan sebagai “kemiskinan kultural”. Dia menjelaskan, kemiskinan kultural adalah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh budaya masyarakat, misalnya malas dan sebagainya.

Dia menambahkan profesi pengamen, gelandangan dan pengemis serta pedagang asongan ini dinilai mudah, minim usaha, dan bisa memberikan penghasilan yang lumayan, terutama untuk gelandangan dan pengemis.

Menurut Wahyu solusi permasalahan pengamen, pengemis dan pedagang asongan adalah dengan tidak memberikan uang. Ia menyarankan Dinas Sosial bisa ikut mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa terdapat berbagai lembaga filantropi yang lebih tepat untuk menyalurkan bantuan. Dirinya menekankan kepada Dinas Sosial untuk terus mengampanyekan kepada masyarakat bahwa bentuk kepedulian terhadap pengemis dan gelandangan tidaklah harus selalu dengan memberikan mereka uang di jalanan.

Saya bertemu Agung Ayu Diah Kurniawati, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Denpasar. Diah menjelaskan apa upaya pemerintah terhadap meningkatnya pengamen, gelandangan, dan pengemis serta pedagang asongan di Kota Denpasar.

Diah mengungkapkan sejauh ini Dinas Sosial Kota Denpasar bekerja sama dengan Satpol PP Kota Denpasar hanya melakukan penertiban terhadap para pengamen, gelandangan dan pengemis serta pedagang asongan. Penertiban dilakukan dengan memulangkan mereka ke daerah asal. Plus, imbauan untuk tidak melakukan pelanggaran ketertiban.

Dia mengakui bahwa belum ada langkah spesifik untuk mengurangi aktivitas pengamen, gelandangan dan pengemis serta pedagang asongan di Kota Denpasar. Alasannya, mereka bukan warga Denpasar.

Ia mengakui permasalahan pengamen, gelandangan dan pengemis serta pedagang asongan bukan problem yang bisa diselesaikan dengan cepat, semudah membalikkan telapak tangan. Pihak Dinas Sosial membenarkan bahwa masalah administrasi dan kendala anggaran menjadi penyebab masalah gepeng belum teratasi.

Artinya, Denpasar memang belum memiliki kebijakan strategis dalam menangani masalah pengamen, gelandangan, pengemis, dan pedagang asongan. Sejauh ini, tindakan mereka masih bersifat penertiban dan pemulangan ke daerah asal, belum sampai pada pencegahan atau pembinaan.

Penertiban yang mereka lakukan pun, menurut Sudarsana, karena adanya laporan dari warga bahwa para pengamen, gelandangan, pengemis dan pedagang asongan itu telah mengganggu ketertiban umum di fasilitas publik.

Sudarsana beralasan penindakan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. “Atas dasar peraturan tersebutlah, mereka ini kita tindak,” ujarnya.

Pedagang asongan makin menjamur di Denpasar.

Bertahan

Toh, bagi sebagian besar pengemis dan pedagang asongan, ketakutan tidak bisa makan tetap lebih menakutkan dibandingkan Covid-19 dan Pol PP. Maka, bagi mereka, jalanan tetap menjadi tempat untuk mencari sumber penghidupan.

Begitu pula bagi kakak beradik, sebut saja, Wayan Mawar dan Komang Melati. Dua bersaudara ini pedagang asongan di simpang Tohpati, Denpasar. Keduanya belum pernah ditangkap satpol PP. Menjajakan tisu adalah cara mereka untuk bertahan di tengah badai pandemi.

Pada awal Mei lalu, saya mengamati mereka dari seberang jalan. Sudah 30 menit. Saya belum melihat tisu yang mereka jajakan dibeli para pengendara yang melintas. Wayan Mawar (20) berjualan tisu sambil menggendong bayinya yang berusia satu tahun. Ketika nyala lampu lalu lintas berwarna merah, dia akan duduk di bunga-bunga pembatas jalan untuk memberikan makan putri kecilnya tersebut.

Begitu lampu lalu lintas yang mulai berwarna hijau, saya berpaling sebentar untuk mengecek ponsel. Sejurus kemudian mereka sudah menghilang. Untungnya saya bisa menemukan mereka di sebuah emperan toko di dekat simpang Tohpati. Mereka bersedia untuk menceriakan kisah mereka.

Mereka berdua datang dari Tianyar, Karangasem. Desa di Bali bagian timur ini terkenal sebagai desa miskin. Banyak warganya mengadu nasib ke Bali selatan, termasuk Mawar yang hanya lulus sekolah dasar. Mawar mengatakan tidak banyak pekerjaan bisa dilakukan oleh orang yang hanya tamat SD. Apalagi, kondisi kampungnya juga membuat Ia kesusahan mencari pekerjaan.

Maka, dia dan adiknya memilih ke Denpasar untuk menjadi pedagang asongan: berjualan tisu.

Sementara itu, Melati baru berusia 8 tahun. Ia mengasong untuk membantu ibunya. Dia bercerita jika sudah besar ingin menjadi guru. Untuk sementara waktu, Ia menjadi pengasong tisu di lampu merah dulu. Ia ingin membantu ibunya. Ibunya juga hanya pengasong seperti dirinya.

Sebenarnya dia terkadang merasa malu menjadi pedagang asongan. “Ya, terpaksa. Tidak ada kerjaan lain,” lanjutnya. Dirinya juga takut dengan pandemi COVID-19 dan Satpol PP. “Kalau ada Satpol PP, langsung lari, dah,” ujarnya.

Selama di Denpasar, mereka menetap tidak dalam jangka waktu lama. Mereka akan datang ke Denpasar hanya dalam jangka 10 – 12 hari, menumpang di tempat kos teman mereka yang sama-sama berasal dari Karangasem, Bali bagian timur.

Sebelum pandemi, Mawar merupakan terapis di salah satu spa di Kuta. Pandemi yang mulai menghantam Bali pada Maret tahun lalu membuat dia diminta untuk berhenti. Hal yang sama juga menimpa suaminya. Dia bercerita bahwa suaminya merupakan seorang satpam. Lagi-lagi, imbas dari pandemi COVID-19, suaminya juga diberhentikan masa tugasnya.

Mawar mengatakan suaminya sekarang di rumah dan terkadang berjualan di kampungnya.

Ia memilih menjadi pedagang asongan karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa dia lakukan. “Seribu pun tidak ada. Bingung kalau anaknya nangis ingin belanja,” keluhnya.

Dia mengaku baru bekerja menjadi pedagang asongan dengan menjual tisu baru selama satu bulan. Berkat ajakan seorang teman, dia datang ke Denpasar berjualan tisu. “Daripada tidak bekerja di kampung,” tambahnya.

Mawar dan Melati menjual tisu seharga Rp 10.000 dengan modal Rp 8.000. Keuntungan Rp 2.000 dari setiap tisu yang mereka peroleh tinggal dikalikan dengan jumlah yang mereka jual. Hanya 3-5 tisu per hari. “Ya cukuplah buat makan,” ungkap Mawar sambil membersihkan ingus anaknya yang mulai membasahi mulutnya.

Mereka mengatakan berjualan dari pukul 14.00 – 19.00. Namun, jika mereka mulai pukul 10.00 mereka akan berhenti pada pukul 15.00.

Suatu waktu ketika tisu yang dia jajakan tak laku terjual. Perut lapar membuatnya memutuskan untuk mengharap bantuan dari para pengguna jalan. Ia merasa malu melakukannya. Namun, apa daya, dirinya harus bisa memperoleh uang agar bisa makan. Dia bercerita, kadang-kadang mereka tidak menghasilkan apa-apa dan terpaksa tidak makan seharian.

Wayan Mawar berharap pandemi bisa segera berakhir. Ia ingin keadaan segera normal kembali. Ia ingin bisa bekerja kembali menjadi terapis. Dia mengaku senang bekerja di spa. “Banyak teman,” ujarnya.

Ia merasa lelah bekerja di jalan. Ia takut terhadap pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, tetapi dirinya menegaskan menjadi pedagang asongan merupakan pilihan yang harus Ia jalani. Ia beserta adiknya mengetahui bahwa kerja di jalan itu melanggar peraturan. Namun, sekali lagi ia mengatakan, “Ya, terpaksa!”

Sementara itu Komang Melati, juga mengatakan bahwa dirinya terkadang merasa malu dan sedih ketika menjajakan tisu di jalan. Tidak jarang Ia mendapatkan cemoohan dari teman-temanya. “Orang miskin kerjanya cuma minta aja,” tirunya. Meskipun badai pandemi belum berakhir, dia terpaksa untuk terus berjualan membantu ibunya.

Mawar dan Melati memilih menjadi pedagang asongan dengan berjualan tisu. Karena bahkan setelah satu tahun pandemi berlangsung, keduanya belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Hingga akhirnya mereka memilih jalan sendiri untuk menjadi pedagang asongan.

Menjadi orang-orang kuat yang bertahan di tengah pandemi.

Pedagang asongan di Denpasar

Solidaritas

Berbicara mengenai daya tahan selama pandemi, orang-orang akan memilih caranya masing-masing untuk bertahan hidup. Ada yang menjadi mengamen. Ada yang menjadi pedagang asongan. Mawar dan Melati, mereka memilih menjadi pedagang asongan ketimbang langsung saja menjadi peminta-minta atau pengemis.

Upaya semacam itulah yang menginspirasi sejumlah anak muda di Bali untuk menumbuhkan solidaritas sosial terhadap mereka yang memilih usaha dibandingkan hanya meminta-minta.

Salah satu komunitas yang mengapresiasi jalan lain selain mengemis untuk bertahan hidup adalah komunitas Ketimbang Ngemis Bali. Saya mengikuti kegiatan mereka untuk mengetahui apresiasi apa yang mereka berikan.

Suatu malam pada pertengahan Mei lalu, saya mengikuti kegiatan berbagi nasi yang mereka lakukan.

Seusai kegiatan itu, saya berbicara dengan perwakilan Ketimbang Ngemis Bali mengenai ide-ide dan kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan. Saya bertemu Sonia Melati dan Giandi Riftanto, juru bicara dan ketua Komunitas Ketimbang Ngemis Bali. Kami bertukar sapa di salah satu kedai kopi di Denpasar.

Sonia menjelaskan Komunitas Ketimbang Ngemis Bali adalah komunitas yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Fokus penerima bantuan mereka adalah para lansia yang berusia di atas 40 tahun. Dengan tambahan mereka memilih berjualan untuk mengais pundi-pundi rupiah, dibandingkan dengan menjadi pengemis.

“Seperti namanya, ketimbang ngemis,” ujarnya mantap.

Seperti namanya, Komunitas Ketimbang Ngemis Bali membuat slogan “Say No To Ngemis”. Ide utama komunitas ini adalah untuk membantu para sosok-sosok yang terus berjuang dengan berjualan dibandingkan menjadi pengemis. Di bio akun Instagram mereka tertera kata-kata: “Membeli = Memberi.”

“Jadi kayak, ketika kita lihat sosoknya berjualan dan kita bantu membeli dagangan mereka, secara tidak langsung kita bisa membantu kehidupan mereka,” ujar perempuan yang akrab disapa Sonmel tersebut.

Giandi menambahkan selama kegiatan Ketimbang Ngemis Bali di masa pandemi COVID-19. Ia mengungkapkan makin banyak orang-orang yang bertahan hidup dengan apa yang mereka punya, termasuk mereka yang bertahan hidup di jalanan. Misalnya, para pedagang asongan yang menjual tisu dan masker.

Lebih lanjut, Ketimbang Ngemis Bali tidak hanya melakukan kegiatan yang sifatnya hanya selebrasi. Misalnya dengan berbagi makanan kepada sosok-sosok yang mereka temukan. Ketimbang Ngemis Bali juga melakukan pendampingan. Untuk itu, mereka melakukan proses survei lanjutan untuk mengetahui profil dari sosok yang akan mereka dampingi.

Ia menjelaskan hal tersebut untuk mengetahui bantuan apa yang sosok itu butuhkan. Sejauh ini, bentuk-bentuk dampingan oleh Komunitas Ketimbang Ngemis Bali diantaranya adalah pemberian dana usaha, perbaikan rumah, dan bantuan gerobak mulia (grobalia).

Giandi menyampaikan Komunitas Ketimbang Ngemis Bali ingin memberikan penghargaan kepada orang-orang yang bertahan di tengah pandemi tanpa harus merendahkan dirinya menjadi seorang pengemis atau peminta-minta. Sosok-sosok inilah yang akhirnya mereka sebut sebagai sosok mulia.

Mawar & Melati di Tohpati

Sosok Mulia

Berikut catatan kecil dari Ketimbang Ngemis Bali mengenai sepuluh sosok-sosok mulia dan cerita mereka bertahan.

Bersemangat

Suatu hari saya mengikuti Mbah Supinah untuk berjualan. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, dia berjualan bola-bola mainan di jalan Kapten Agung, di dekat lapangan Puputan yang juga nol kilometer Denpasar. Selama dua tahun terakhir, ia berjualan di jalan tersebut. Sebelumnya ia berjualan di lokasi yang berbeda. Ia berjualan mulai pukul 13.00 hingga pukul 17.30.

Pada kali kedua saya bertemu dirinya, bola-bola mainan yang ia jual tidak pernah terjual lebih dari dua. Ia mengatakan sejak adanya pandemi membuat pembeli bola mainannya makin sedikit. Sebelum pandemi, ia mengatakan ada saja orang-orang yang memborong jualannya.

“Pas ada penyakit-penyakit [COVID-19] ini, yang laku itu satu dua,“ keluhnya.

Memang benar, ketika saya menemani Mbah Supinah berjualan hampir tiga jam, selama itu pula bola mainan yang terjual hanya satu biji. Namun, hari itu, Mbah Supinah sudah beberapa kali menerima bantuan dari para penderma yang lewat. Baik itu berupa nasi bungkus, sembako, atau bantuan uang tunai.

Pukul 17.30 WITA, dia masih duduk menunggu pembeli selanjutnya. Tidak lama kemudian, Arifin, tetangga Mbah Supinah sudah terlihat. Setiap hari Arifin menjemput Mbah Supinah.

Mbah Supinah sendiri bisa berjalan. Ia berjalan menggunakan bantuan tongkat. Dari teman-teman Komunitas Ketimbang Ngemis Bali yaitu Sonia dan Giandi saya mengetahui bahwa Mbah Supinah merupakan korban tabrak lari. Musibah tersebut membuat Ia mengalami patah kaki dan tangan. Itulah yang menyebabkan ia harus berjalan dengan bantuan tongkat.

Saya ikut untuk mengantar Mbah Supinah sekaligus untuk bisa melihat langsung kondisi tempat tinggalnya. Ia tinggal di rumah kos di Jalan Letda Winda. Ia tinggal di kosan tersebut selama dua tahun. Ia bertetangga langsung dengan Arifin.

Arifin dan istrinya jugalah yang membantu Mbah Supinah berjualan. Pada siang hari, istri Arifin akan mengantar Mbah Supinah untuk berjualan. Selain itu, dia juga yang menemani Mbah Supinah membeli bola-bola mainannya.

Luas kamar kos Mbah Supinah kira-kira 2 kali 4 meter. Di dalam kosnya terlihat kasur tua dan kotak tempat ia menaruh barang. Ia juga mempunyai meja panjang. Di bawah meja panjang itu terlihat kardus-kardus berisi sembako yang ia terima. Di atas meja itu juga tersedia TV kecil untuk menghiburnya di kala malam.

Di kamar kosnya itu ia tinggal sendiri. Ia membayar sewa kos tersebut dengan harga sekitar 300.000 per bulan. dia mempunyai kerabat di Jember, tetapi berdasarkan keterangan Arifin, Mbah Supinah lebih memilih tinggal di Bali dan berjualan.

Arifin menjelaskan bahwa Mbah Supinah sangat bersemangat untuk berjualan. “Meskipun hujan, tetap saja dia berjualan,” ujarnya.

Arifin bercerita, suatu waktu kerabatnya di Jember memintanya untuk pulang. Namun, tidak sampai seminggu dia telah kembali ke Bali. “Kenapa cepat sekali?” tanya Arifin.

“Itu bola masih ada, harus dijual,” ujar Arifin menirukan Mbah Supinah.

Menurut Arifin, Mbah Supinah adalah sosok yang terus bersemangat. Pandemi COVID-19 tak meruntuhkan semangat itu.

Begitu pula dengan Mawar, Melati, anak-anak penjual tisu, Pak Jerum, Abah Angin, Nenek Sari, Mbah Tuki, Pak Ucok, Kakek Mujiono, Mbah Misrah, Pak Jamaluddin, Pak Dul, Pak Budi, dan orang-orang kuat lain di luar sana.

Mereka tidak hanya duduk diam dan menunggu bantuan. Mereka akan terus bertahan dan menemukan caranya sendiri. Jika bukan untuk bangkit, setidaknya untuk bertahan di tengah pandemi yang terus menggigit. [b]

Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) BaleBengong 2021.

Bagus banget liputan mendalamnya tentang ketahanan dan daya juang orang-orang yang terhimpit ekonomi di kala pandemi. Saya senang bisa mengenal sosok mereka melalui profil singkat yang ditampilkan, karena saya pernah bertemu pak Ucok yang saat itu menjadi juru parkir bagi kendaraan saya dan sempat bertanya-tanya mengenai kisah dirinya. Setidaknya saya jadi tau sekelumit sosok-sosok yang tangguh dari tekanan kehidupan di kala pandemi dari liputan ini. Mengenai keberadaan Komunitas Ketimbang Ngemis Bali itu juga suatu angin segar yang positif. Karena kita semua tau, di Bali banyak gerakan dan gebrakan yang bagus untuk mencapai tujuan yang mulia bersama melalui komunitas. Good job Harun, sangat menyoroti sisi humanisme dalam liputan yang mendalam ini!

Keren banget sajian berita tentang kemisikinan di Bali ini! Tidak mengeksploitasi, faktor kemiskinan dijelaskan secara struktural berdasarkan data, riset juga tajam melalui banyak narasumber yg kredibel. Pembawaan berita pun mengandung nilai empowerment yg kuat. Hebat, Indonesia butuh banyak berita dengan konsep bermedia seperti garapan Harun ini!