Air adalah sumber kehidupan, tetapi di Bali, tidak semua daerah memiliki kemewahan yang sama untuk mendapatkannya. Meskipun pulau ini tampak kecil dan hijau, kenyataannya air tanah yang digunakan sebagai sumber utama bagi rumah tangga, pertanian, dan pariwisata ketersebarannya tidak merata. Di bagian selatan sebut saja daerah Kota Denpasar, Kuta, dan Jimbaran, air tanah relatif mudah diakses hanya dengan kedalaman 10–60 meter.

Namun hal ini akan berbeda ceritanya kalau di Bali utara, terutama di daerah perbukitan dan pegunungan seperti Buleleng dan Kintamani, air tanah bisa berada ratusan meter di bawah permukaan. Ketimpangan ini bukan sekadar masalah teknis, ia adalah cermin dari kondisi geologi, morfologi, dan politik sumber daya air yang kompleks.

Seorang nenek mencari air di sumber air umum di Desa Pelaga, Badung (sumber photo BaliPost/Eka)

Geologi sebagai Penentu Akses

Bali terbentuk dari serangkaian aktivitas vulkanik dan tektonik yang intensif di masa lalu selama jutaan tahun. Pulau ini terdiri dari dua sistem geologi utama yaitu zona batuan vulkanik di tengah dan utara, serta zona batuan sedimen dan endapan aluvial di bagian selatan (Suyono, 2013). Di utara, lapisan batuan terdiri dari lava berkarakter andesitik dan basaltik tua yang padat, dengan porositas (kemampuan menyerap fluida) dan permeabilitas (kemampuan menyalurkan fluida) rendah. Air hujan yang meresap ke permukaan tidak mudah menembus ke dalam batuan ini, menyebabkan airtanah terbentuk dan terakumulasi jauh di kedalaman.

Sebaliknya, Bali selatan terutama wilayah Kota Denpasar, Badung, Tabanan hingga Gianyar bagian pesisir banyak didominasi oleh endapan aluvial muda dan batuan vulkanik seperti tufa atau dikenal sebagai batu paras dan pasir vulkanik. Material tersebut memiliki porositas tinggi dan kapasitas infiltrasi besar, sehingga airtanah lebih dangkal dan mudah didapatkan (Sudiajeng, 2017). Dengan kata lain, topografi dan jenis batuan menjadi faktor utama yang menentukan seberapa “mudah” masyarakat dapat mengakses airtanah.

Cekungan Air Tanah: Siapa yang di Hulu, Siapa yang di Hilir

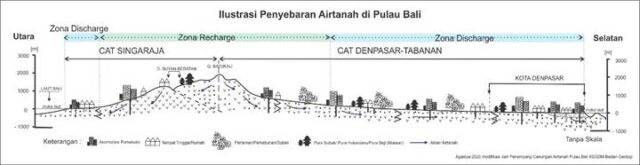

Bali memiliki setidaknya memiliki 8 Cekungan Air Tanah (CAT) tiga di antaranya CAT Denpasar–Tabanan, CAT Buleleng, dan CAT Karangasem. Pusat-pusat recharge area atau daerah imbuhan utama berada di dataran tinggi tengah, di sekitar bentangalam Gunung Batur, Buyan–Beratan dan Gunung Agung, tempat hujan deras jatuh dan meresap ke dalam tanah. Namun air yang meresap itu kemudian bergerak perlahan ke arah selatan melalui celah dan pori batuan vulkanik, hingga akhirnya muncul kembali sebagai airtanah dangkal di daerah pesisir (JICA, 2012).

Secara hidrogeologi, ini menciptakan sistem aliran airtanah satu arah dari utara ke selatan, di mana daerah selatan menjadi penerima utama sumber air bawah tanah. Akibatnya, meskipun curah hujan di utara lebih tinggi, masyarakat di sana justru sering mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, sementara kawasan selatan seperti daerah wisata menikmati kemudahan aksesnya. Sama halnya dengan kejadian banjir beberapa waktu lalu di bulan September 2025, kawasan hulu selalu menjadi bulan-bulanan dipaksa melakukan konservasi hutan menjaga dari alih fungsi lahan namun di sisi lain tidak pernah menikmati airtanah yang dikonservasinya. Fenomena ini adalah paradoks klasik dalam ilmu hidrogeologi pulau kecil dimana sumber air berada di pegunungan, tetapi ketersediaan ekonomisnya justru di pesisir.

Ketimpangan Sosial dan Politik Air

Faktor geologi hanyalah setengah dari cerita, sisanya adalah soal politik dan sosial air. Di Bali selatan, terutama di wilayah pariwisata seperti Canggu, Berawa, Sanur, Nusa Dua dan Kuta, kebutuhan air yang besar untuk hotel, villa, dan restoran telah mendorong eksploitasi airtanah secara besar-besaran. Data IDEP Foundation (2021) mencatat bahwa sektor pariwisata mengonsumsi hingga 65% dari total pasokan air tanah di wilayah Badung. Banyak sumur bor industri menggali hingga kedalaman puluhan meter untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, sementara warga di wilayah utara dan tengah masih bergantung pada sumur dangkal atau sumber mata air musiman.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan ekologis sekaligus ketimpangan sosial. Ketika lapisan akuifer di selatan terus dieksploitasi, risiko intrusi air laut meningkat seperti yang sudah teridentifikasi di Sanur dan Tanjung Benoa (Sudiajeng, 2017). Sementara itu, masyarakat di utara masih berjuang dengan keterbatasan infrastruktur air dan akses pipa. Air tanah yang dalam berarti biaya pengeboran yang tinggi, sesuatu yang tidak semua masyarakat mampu lakukan.

Tantangan Pulau Kecil Menuju Keadilan Hidrogeologi

Secara morfologi, Bali utara memiliki relief curam, lembah sempit, dan elevasi tinggi, yang membatasi peluang pembangunan sumur bor atau sistem distribusi air terpadu. Air hujan cepat mengalir ke lembah tanpa cukup waktu untuk meresap, menyebabkan rendahnya recharge airtanah lokal. Sementara itu, di selatan yang lebih landai, aliran permukaan tertahan di dataran, memberi waktu bagi air untuk masuk ke dalam tanah.

Ilustrasi penyebaran airtanah di Pulau Bali di mana pemanfaatan airtanah digunakan oleh berbagai sektor mulai dari rumah tangga hingga sektor pariwisata (Penulis)

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Bali saja. Studi di Pulau Jeju (Korea Selatan) dan Lombok (Indonesia) menunjukkan pola serupa dimana bagian selatan pulau vulkanik cenderung lebih subur air karena batuannya lebih muda dan mudah menyimpan airtanah, sedangkan bagian utara atau tengah lebih kering akibat dominasi batuan lava yang padat (Koh et al., 2018; Nurdin et al., 2020). Pulau-pulau vulkanik kecil memiliki karakteristik “dual aquifer” yakni lapisan airtanah dangkal tapi rentan intrusi di pesisir, lapisan airtanah dalam tapi sulit diakses di pegunungan.

Menghadapi ketimpangan ini, solusi tidak cukup hanya dengan mengebor lebih dalam. Dibutuhkan pendekatan hidrogeologi berbasis keadilan spasial. Pemerintah Bali perlu memperkuat pemantauan debit dan kualitas air tanah, melarang pengeboran industri atau sumur bor dalam di zona kritis, dan memperluas sistem pengisian airtanah buatan (Managed Aquifer Recharge) di wilayah utara dan kawasan zona kritis seperti Bali Selatan.

Selain itu, konservasi kawasan hulu terutama di sekitar kaldera Batur dan Buyan–Beratan dan Gunung Agung harus diprioritaskan sebagai sumber air strategis regional. Tidak lupa konsep konservasi airtanah harus mengadopsi kearifan lokal dan peran serta desa adat menjadi kunci untuk keberhasilan konservasi airtanah di Bali. Ingat bahwa Bali sudah punya kearifan local seperti Pura Beji, ini yang perlu di lestarikan bahkan diinventarisasi sebagai aset Desa Adat.

Lebih jauh, konsep ekonomi air berkeadilan perlu diterapkan. Pengguna besar seperti hotel dan kawasan wisata bisa dikenakan tarif konservasi yang hasilnya digunakan untuk membiayai infrastruktur air di wilayah defisit. Dengan demikian, air tidak lagi menjadi komoditas yang mengikuti gravitasi ekonomi, tetapi menjadi sumber daya yang dikelola berdasarkan gravitasi moral dan ekologi.

Akhirnya, air tanah di Bali mengajarkan kita bahwa ketimpangan ekologis sering kali berakar dari kondisi geologi yang alamiah tetapi menjadi masalah sosial ketika manusia gagal mengelolanya dengan bijak. Di pulau sekecil Bali, semua air saling terhubung seperti air yang diambil di selatan, berasal dari hujan di utara. Maka, keadilan air bukan hanya persoalan teknis, melainkan etika hidup bersama dalam satu pulau yang terbentuk dari api dan air.

Daftar Referensi

- Sudiajeng, L. (2017). Domestic Recharge Wells for Rainwater Harvesting in Denpasar City, Bali. Geomate Journal.

- JICA (2012). Preparatory Survey on Bali Urban Water Supply Improvement Project. Japan International Cooperation Agency.

- IDEP Foundation. (2021). Bali Water Crisis: Balancing Tourism and Ecology. IDEP Environmental Foundation Report.

- Suyono, H. (2013). Hydrogeological Characteristics of Bali Island. Bulletin of the Geological Agency of Indonesia.

- Koh, J.-G., Jeon, Y., & Lee, C. (2018). Groundwater Recharge and Flow System in Jeju Island: A Volcanic Island Model. Hydrology Research, 49(6).

- Nurdin, A., Sutopo, S., & Nurhadi, R. (2020). Hydrogeology and Groundwater Vulnerability in Lombok Island. Indonesian Journal of Geography, 52(1).

- https://balebengong.id/krisis-air-di-utara-ketidakadilan-akses-air-di-bali/ di akses 6 November 2025

- https://balebengong.id/menyusuri-sumber-air-di-desa-pedawa/ di akses 7 November 2025